Buch des Monats

Von Francisco de Orellana zum Liebhaber der Amazonen - ein literarisches Panorama des grössten Regenwaldes auf Erden

Das irdische Paradies ist der in der Genesis beschriebene Garten Eden. Obwohl es auf der Erde lokalisiert ist, verspricht es neben sinnlichen Genüssen und Kostbarkeiten das ewige Leben, wobei hier die Einschränkung gilt, dass das ewige Leben auf den Aufenthalt im Garten beschränkt ist. Es gibt dort keine Kälte und keine Hitze, nur gemäßigtes Klima. In der Mitte entspringt eine Quelle und teilt sich in vier Flüsse. Das irdische Paradies wird in fast allen Quellen als nicht zugänglich beschrieben. Dennoch war die Suche danach ein beliebtes Thema, wurde immer als strapaziös und gefährlich geschildert und nach der Entdeckung Amerikas in die Neue Welt verlegt.

Der Spanier Gaspar de Carvajal (1504-1584) war der erste Chronist, der sich für die Landschaft Amazoniens begeisterte und dort das irdische Paradies zu lokalisieren versuchte. Auf einer Reise mit Francisco de Orellana von den Anden bis zum Atlantik (1541-1542) beschrieb er die Bewohner der Region und schuf dabei den Mythos der Amazonen, kriegerischen Indianerinnen – weisse, grosse Frauen mit langen Haaren - die den spanischen Dominikaner an den griechischen Mythos von den männergleichen Kämpferinnen erinnerten. Ein europäischer Mythos wurde in die Neue Welt verpflanzt und verlieh dem grössten tropischen Regenwald auf der Erde seinen Namen.

Hundert Jahre später befuhr der spanische Jesuit Cristóbal de Acuña (1597-1675) ebenfalls den Amazonas auf der Route von Carvajal als Chronist der Expedition von Pedro Teixeira und widmete neben den Beschreibungen von Flora und Fauna auch ein Kapitel den Riten und Gottheiten seiner Bewohner, wenn auch aus einer eurozentrischen Perspektive (1).

Erst Euclides da Cunha (1866-1909), Begründer der modernen brasilianischen Literatur, und sein Freund Alberto Rangel (1871-1945) stellten unter dem Eindruck des Kautschukbooms und den sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen der Gummi Zapfer das Bild des irdischen Paradieses auf den Kopf: Inferno verde (1908), eine Sammlung von 11 Erzählungen von Alberto Rangel schildern den Menschen Amazoniens als Opfer eines grausamen Schicksals.

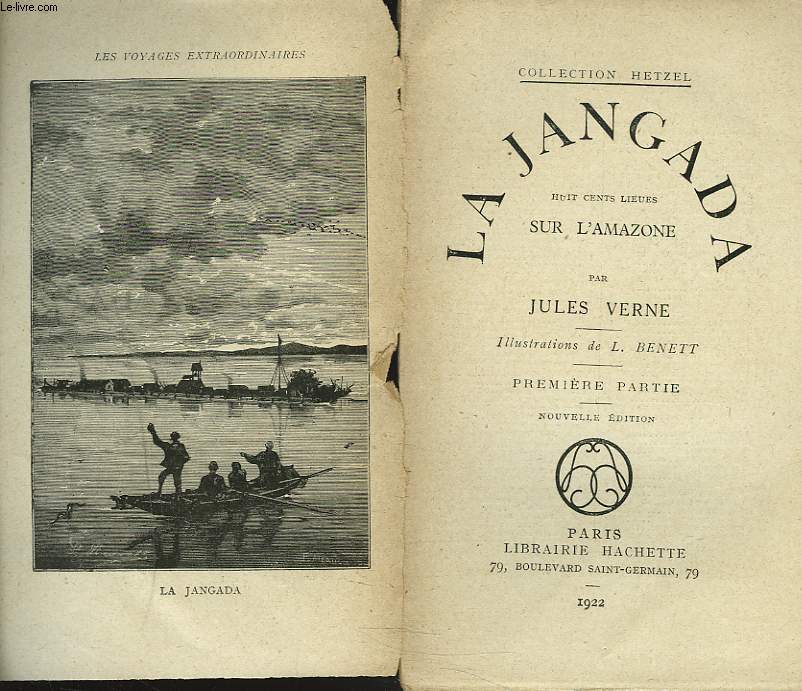

Abb. 1.

Zemaria Pinto, Professor für brasilianische Literatur an der Universidade Federal do Amazonas (UFAM), rekonstruiert in seinem Buch das Bild Amazoniens in der europäischen Geistesgeschichte seit der Entdeckung Amerikas. Forscher, Reisende und Abenteurer formten das ambivalente Vexierbild einer Region, die als Experimentierfeld für Utopien aller Art ökonomisch und ideologisch umkämpft geblieben ist, so bei Jules Verne (2).

Abb. 2.

Doch wie reagierten die Schriftsteller und Intellektuellen Amazoniens selbst auf diese Stereotypen? Darauf gibt diese Monographie eine Antwort und zeichnet das Bild einer Region, die Opfer wirtschaftlicher Ausbeutung und zugleich Projektionsfläche europäischer Phantasien und exotischer Träume geblieben ist, wie sie im Roman Der Liebhaber der Amazonen (3) parodiert werden, einer Allegorie des Kautschukbooms.

Albert von Brunn (Zürich)

Zemaria Pinto. Folia no seringal: ensaios sobre a literatura do Amazonas. Manaus, 2024. (Paperback, ill. Acid-free paper)

(1) Gondim, Neide, A invenção da Amazônia. 3a ed. rev. Manaus: Valer, 2019.

(2) Verne, Jules, Die Jangada. Übs. Manfred Hoffmann. Berlin: Verlag Neues Leben, 1984.

(3) Samuel, Rogel, O amante das amazonas. Belo Horizonte: Itatiaia, 2005.

Anweisungen für Ehe und Erziehung in Text und Bild aus dem Jahr 1578

Johann Fischart (* ca. 1547; † 1591) hat ein umfangreiches, sprachgewaltiges, buntscheckiges literarisches Werk verfasst. Immer wieder greift er ältere Texte auf, übersetzt, überarbeitet und erweitert sie mit eigenen Worten und Gedanken. So setzt er «Dyl Ulenspiegel» um in eine versifizierte Fassung «Eulenspiegel Reimensweiß» (1572). Einen Text von Mathias Holtzwart gestaltet er aus zur «Flöh Hatz / Weiber Tratz» (1573) und erweitert das Büchlein vier Jahre später um das Doppelte. Fischart hat den «Gargantua» von Rabelais übersetzt und erweitert, auch seine eigene Fassung zwei Mal amplifizierend überarbeitet: «Geschichtklitterung» 1575 / 1582 / 1590.

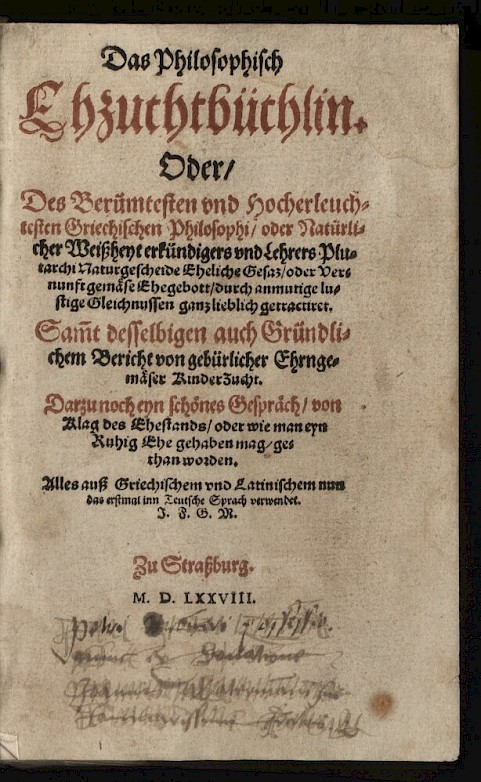

Verschiedene Autoren übersetzt er und kumuliert sie mit weiteren Texten zum «Philosophisch Ehzuchtbüchlin», das, mit 71 Holzschnitten von Tobias Stimmer (1539–1584) illustriert, 1578 bei Fischarts Schwager Bernhard Jobin (†1593) erscheint (Duodezformat, 18 Lagen à 16 Seiten, unpaginiert). Neuauflagen: erweitert 1591; 1597; 1607; 1614.

Das Philosophisch Ehzuchtbüchlin. Oder/ Des Berümtesten vnd Hocherleuchtesten Griechischen Philosophi/ oder Natürlicher Weißheyt erkündigers vnd Lehrers Plutarchi Naturgescheide Eheliche Gesaz/ oder Vernunft gemäse Ehegebott/ durch anmutige lustige Gleichnussen ganz lieblich getractiret. Sammt desselbigen auch Gründlichem Bericht von gebürlicher Ehrngemäser KinderZucht. Darzu noch eyn schönes Gespräch/ von Klag des Ehestands/ oder wie man eyn Ruhig Ehe gehaben mag/ gethan worden. Alles aus den Griechischen vnd Latinischem nun das erstmal inn Teutsche Sprach verwendet. J.F.G.M., zu Straßburg, M.D.LXXVIII.

Digitalisat der Ausgabe 1578:

https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb00079908?page=13

Digitalisat der Ausgabe 1591:

https://viewer.onb.ac.at/1080B0D3/

Mit J.F.G.M. signiert Johann Fischart genannt Mentzer (der Vater stammte aus Mainz). Das Wort Eh-Zucht ist zu verstehen als sittliche Unterweisung zur Eheführung.

Das Büchlein ist folgendermaßen zusammengesetzt (man beachte, wie gut sich Fischart in der antiken Literatur auskennt, und seine Technik des Klitterns!):

• Der erste Teil Eheliche Ermahnungen basiert auf Plutarch, Ratschläge für die Ehe («Moralia», ed. Stephanus II,12), wozu Fischart eine zeitgenössische lateinische Übersetzung (Guilielmus Xylander 1572) mitverwendet; Fischart erweitert den Text beträchtlich und streut in Knittelversen gereimte Abschnitte ein.

• Der zweite Teil Von Ehgebürlichkeyten ist eine Kompilation von Anekdoten, Parabeln, Fabeln, Sprichwörtern und Sentenzen über Ehe, Frauen und Haushalt; Quellen sind u.a.: Joannes Stobaios in der deutschen Übersetzung «Scharpfsinnige Sprüche» von Georg Fröhlich, Basel 1551; Conrad Gesner, «Historia animalium» in den deutschen Übersetzungen des Tierbuchs; Christian Egenolff, «Sprichwörter / Schöne / Weise Kluogredenn», 1552 (u.ö.).

• Der dritte Teil Von der Kinderzucht wieder aus Plutarch («Moralia», ed. Stephanus I,1).

• Der vierte Teil Klag des Ehestands ist das Kapitel ‹Μεμψί-γαμος sive Coniugium› in den «Colloquia familiaria» von Erasmus (1518), einem damals sehr bekannten Text. Die Geprächspartnerinnen Eulalia (die Wohlsprechende) und Xantippe (die Frau von Sokrates, die sich über ihren üblen Gatten beklagt) heissen jetzt Rosemunda und Grimmhildin.

• In der Auflage 1591 ist hinzugefügt ein Traktat von Antonio de Guevara: Wie sich die Ehepersonen gegeneinander verhalten sollen.

Das Büchlein enthält (in der Fassung 1591) 70 Bilder; die Holzschnitte sind etwas breiter als 6 cm.

Das «Ehzuchtbüchlin» wird mit dem Beiwort philosophisch charakterisiert; weitere Begriffe im Titel (Natürliche Weißheyt, Vernunft gemäse Ehegebott) zeigen, dass hier nicht-religiöse Gesichtspunkte zur Geltung kommen. – In der Bibel gäbe es Aussagen wie: Mann und Frau werden ein Fleisch sein (Genesis 2,4); oder: Erzieht die Kinder in Zucht und Ermahnung des Herrn (Epheser 6,4); aber solche Gedanken fehlen. – Auch die Wahl der beigezogenen heidnisch-antiken und humanistisch gesinnten Autoren geht in diese Richtung: Von Erasmus zitiert er einen Text aus dessen Ironie-durchwalteten «Colloquia». Die interkonfessionelle Ausrichtung von Fischart wird bezeugt durch den Beizug des katholischen Autors Antonio de Guevara. – Einer der zentralen Gedanken ist: Die dem Affekt entgegenwirkende Vernunft macht die Tugend aus.

Zur Verwendung von Bildern äussert sich Fischart in der Dedikation zu der 1576 erschienenen von Tobias Stimmer illustrierten Bilderbibel mit dem Bemerkung zu des gemäls nuzbarkait – ein breit auf Quellen abgestütztes Plädoyer gegen die damals noch aktuelle Bildfeindlichkeit im religiösen Umfeld:

Neue Künstliche Figuren Biblischer Historien/ grüntlich von Tobias Stimmer gerissen: Vnd zu Gotsförchtiger ergetzung andächtiger hertzen / mit artigen Reimen begriffen/ durch J. F. G. M. Zu Basel bei Thoma Gwarin. Anno. M.D.LXXVI.

Daraus nur dieser Satz:

[…] je meh man nachsinnt vnd gründ/ Je meh sie [die Bilder] schärfen den verstand/ Vnd machen die sach bas bekannt.

Inhaltlich interessant ist die explizit wie auch allegorisch formulierte Darstellung der Geschlechter- und Kinder-Rollen in der Frühen Neuzeit. Im verfremdenden Spiegel der Geschichte erkennen wir unsere eigenen Logiken oft ein bisschen besser: ob sie abweichen oder konstant geblieben sind.

Es folgen einige auf die Verwendung der Bilder fokussierte Kostproben. (Man lasse sich nicht abschrecken durch die frühneuhochdeutsche Schreibung; die Texte sind auch so verständlich!)

Erstes Beispiel: Fresswanst im Gegensatz zum Jagdhund (aus der Kinderzucht 1591)

Lycurgus der Lacedemonische Gesatzstiffter/ nam auff ein zeit ein par Hündlin einer zucht/ zog die mit fleiß gar vngleicher weiß auff: daß ein ließ er zu allem fraß mutwill zartlichkeit vn geylheit vnartlich erwachsen: Daß ander hielt er streng zur Spur/ dem jagen vnd Weydenwerck an.

Den Bürgern von Sparta führt er die beiden Hunde vor: Er setzt ihnen eine Suppenschüssel und einen lebendigen Hasen vor. Der Fraßwanst rennt hierhin, und der weidliche Jagdhund dorthin. Die Moral von der Geschicht': Ebenso wirkt sich bei der Erziehung von Kindern vnterschidene zuchtpfleg dann in deren Erwachsenenleben aus.

Abb. 1.

Daher noch tägliches geschicht/

Das man thut/ nach dem man ein ziecht.

Welchen man zu dem Hafen ziecht

Der dencket nach dem Haſen nicht/

Welchen man nach dem Haſen gewenet

Derselb nicht nach dem Hafen rennet.

Welchen auffs Lotterbett man ziehet

Derselb darnach die Strew stats fliehet [...|.

(Zu beachten ist der typographische Witz: Haſen / Hafen – das lange s und das f sehen in der Frakturschrift ähnlich aus!)

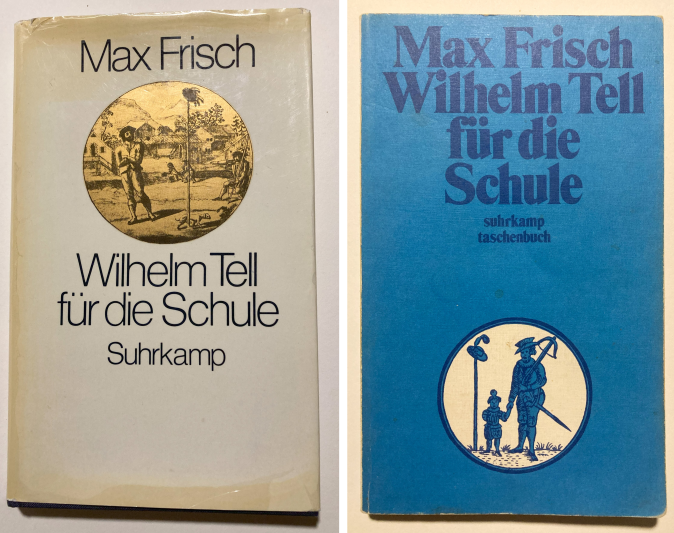

Zweites Beispiel: Ausweichmanöver (aus den Ehelichen Ermahnungen sowie in Guevara, 5. Kap.)

Abb. 2.

Hier ermahnen zwei Allegorien zu moralischem Verhalten: im Bildhintergrund die Ziegen; auf dem Schoß das Zaumzeug der Temperantia.

Die Allegorien haben eine lange Tradition: das Verhalten der Ziegen bereits bei Plinius (Naturalis historiae VIII, lxxvi, 201); die Zähmung der Leidenschaften mit Gebiss und Kette bereits bei Horaz (Epist. I, ii, 60ff.).

Von den Böcken/ Widern vnd Geyssen [sagt man] wann zwey einander auf eim schmalen steg bekommen [entgegenkommen]/ vnd keins meh hindersich kan/ so leget sich das ein nider/ daß daß ander vber es hinaus springe. Dann allezeit muß eines daß best sein vnd weichen.

Wann man Milterung vnnd Mäsigung inn Ehelicher pflicht hat wöllen anzeigen/ hat man ein par Eheleut/ die einander halsen/ gemahlet/ deren der Man ein zaum vnd gebiß inn der einen faust halt/ anzuzeygen/ das er mit bescheydenheit sein Weib bändigen vnd regiren solle; das Weib aber helt den apfel der Holdselikeyt/ oder eine süsse Kütten inn der einen hand: anzudeuten/ das sie lieblich/ schertzlich/ vnd freundlich … sein solle. Vnnd doch greift der Mann zugleich an den Apfel/ vnd die Frau zugleich an den Zaum/ anzuweisen/ das es zu beyden theylen gutwillig soll zugehn.

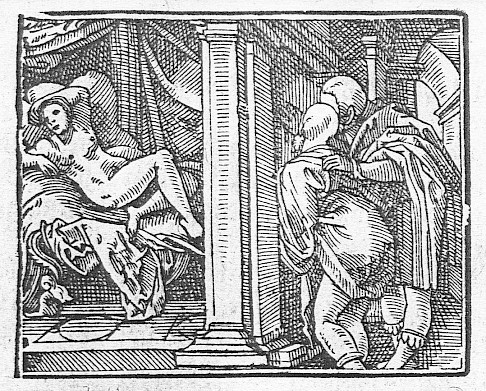

Drittes Beispiel: Hercules an der Wegscheide (aus den Ehgebürlichkeyten)

Der Holzschnitt von Tobias Stimmer erscheint zuerst in Fischarts «Geschichtklitterung» (27. Kapitel im Druck 1575). An einer Wegscheide begegnen Hercules Frau tugend mit Buch unnd Rocken/ unnd Frau Wollust, mit Lauten und eim Weinkelch; jede der beiden möchte ihn auf ihren Weg locken. Der eine, steile Weg führt (im Hintergrund des Bilds links klein erkennbar) zu einem Engel; der andre zu einem Totengerippe. Die Tradition des Motivs ist lang.

Abb. 3.

Rechts im Bild die üppige Personifikation der Wollust mit Musikinstrument und Weinpokal; der Weg bergauf führt zum Tod – links die Tugend mit Spinnrocken in der Hand und einem Buch im Schoß; der Weg führt zu einem Engel. Dazu der Text (kleiner Ausschnitt):

Es gehet allen ledigen Manns vnd Weibspersonen/ wan sie zu etwas erwachssenem alter kommen/ wie dem Hercule/ welcher/ als er seine Mannliche Jar erreycht hatte/ auff eine Wegescheyd kame/ allda jne zwo Frawen antraffen/ deren eine gar prächtig vnd müßig/ Wollust genant: die andere erbares wandels/ Arbeyt geheyssen ware/ welcher jede jne auff jen weg zubereden gedachte. – Man kann sich leicht vorstellen, wozu Fischart dann rät ...

Viertes Beispiel: Der Knabe beschaut sich im Spiegel (aus der Kinderzucht 1591)

Das bei Fischart im Text nicht erläuterte Bild erscheint dann mit Texten versehen im ebenfalls von T. Stimmer illustrierten Emblembuch von Matthäus Holtzwart, Emblematum Tyrocinia, sive picta poesis Latinogermanica, das ist eingeblümete Zierwerck oder Gemälpoesy […], Straßburg: Jobin 1581; Emblema IX.

Abb. 4.

Der Text bei Holtzwart:

Bias einer auß Griechen landt

So man die weisen hatt genant

Gebott allweg den Knaben sein

Das sie sollten ein Spiegel rein

Nemmen sich selb darinn besehen

Wan dan jhr angsicht schön thett stehen

Solten sie darnach Richten auch

Jhre sitten vnd gantzen brauch

Damit ein schöner leib nit hab

An jhm ein heßlich wüste gab. [Fähigkeit, Talent]

Sey aber einer Vngestalt

So soll er aber trachten baldt

Das er sich üb jn Kunst vnd zucht

Vnd bring herfür ein solche frucht

Das man seiner heßIicheit nitt acht

Dan Kunst vnd gberd alleing macht

Das man viI auff ein Menschen halt

Wie heßlich der ja sey gestalt.

Der erwähnte Bias ist einer der antiken Sieben Weisen; in einer Anthologie vom Jahr 1551 wird seine Lehre – ohne Spiegelsymbolik – prägnant so gefasst: Bistu schön/ so thuo schöne werck. Bist du aber vngeschaffen/ so erstatte der natur mangel mit zierlichkait der sitten.

Fünftes Beispiel: Der Krake als misogyne Allegorie (aus den Ehgebürlichkeyten)

Abb. 5.

Es hat ein Poet in seim schreiben geschertzet/ es seien nicht allein Spinnen zu Land/ sondern auch inn Wassern/ welche man Mörspinnen nennet: ja es seien auch Spinnen vnter dem Menschlichen Geschlecht/ die er Zöpfspinnen heisset: vnd verstehet dardurch die arglistige Frawenbild/ welche er sonderlich diser Mörspinnenart vergleichet/ die man Pollkuttel nennet/ welche sich an die Felsen und Stein anhangen/ vnnnd eins jeden Steins farb annemmen/ damit sie die Mörkrebs/ denen sie sonderlich gehaß seind/ vnd sonst andere Fisch betrüglich auffangen und fressen.

Also können sich auch die Schalckhaffte Weibsbilder zum schein vor den Leuten/ wie man nur will/ stellen/ allerley Leut art an sich nemmen/ jhnen nach jrem gefallen reden/ recht geben/ willfaren/ liebkosen/ daß jederman meynt/ es seien die bescheideneste Weiber/ vnnd seint doch im grund rechte Zöpfspinnen/ welche die Mannsbilder betrügen/ fangen/ ihnen auffsetzig seind/ sie hinder gehen/ jhnen heimlich abtragen/ sie hin und wider außtragen/ außrichten/ schmähen und schelten.

Die Bezeichnungen Polkuttel für den Polyp verwendet Conrad Forer in der deutschen Übersetzung von Gesners Fischbuch 1563 (S. 109 r); dort wird auch das Verhalten beschrieben: Er häfftet sich an die Felsen/ verwandelt sein farb in die farb derselbigen Felsen/ also/ daß sie für stein geachtet werden/ dann so die Fisch herzu schwimmen/ so erfassen sie dieselbigen mit jren Armen/ als mit einem Garn/ vnnd fressen sie.

Sechstes Beispiel: Harmonie von Arbeit und Ruhe (aus der Kinderzucht 1591)

Dann gleicher massen/ wie die Kräuter vnd pflantzen mit zimlichem wasser ernehret/ mit vberflüssigem aber erstöcket werden: Ebener gestalt / wird daß gemüt mit mäsiger arbeit gemehret/ mit vberbürdlicher erseuffet. Jst derwegen gäntzlich den Jungen von den steht obligenden arbeiten eine fristung/ vund also erlaubter weiß zureden/ eine lufftschöpffung zu gonnen: Jn bedenckung/ daß vnser gantzes leben inn Arbeit vnd rhu getheilet stehet. Darumb dann auch nicht allein das Wachen/ sonder auch der Schlaff/ nicht nur der krieg/ sonder auch der frid/ daß vngewitter gleich so wol als daß schön Wetter/ vnd neben den Werck- auch die Feirtag sind geschaffen vnd erfunden.

Ja daß wir es inn einer summ begreiffen/ die Rhu ist daß Gewürtz der Arbeit/ vund eine versüssung/ die sie schmackhafft und angenem machet. Wie solches nit allein an den lebhafften Thieren/ sondern auch den vnseelhafften vnd vnempfindtlichen dingen bescheinlich. Seiteinmal [≈ denn] wir je die Corden vund Seyten an den Bogen/ oder an Lauten vnd Geigen ablassen/ sie darnach deß füglicher widerumb zuspannen/ zurichten und auffzuziehen. Vnd inn gemeyn zuschliessen/ setz ich für gewiß/ der Leib werd durch erfüllung vund entlärung/ daß Gemüth aber durch arbeit und ruh erhalten.

Das Bild thematisiert das Ent- und wieder Spannen des Instruments.

Abb. 6.

Siebentes Beispiel: Der ungebührliche Blick ins Schlafzimmer (aus den Ehgebürlichkeyten)

Kandaules, König von Lydien, lässt seinen Leibwächter Gyges die Reize seiner Gemahlin im Schlafgemach bewundern. Er wird aber von der Frau dabei ertappt. Erzürnt über solche Schmach, lässt die Frau Gyges zu sich kommen und stellte ihm die Wahl, entweder den König zu morden, oder augenblicklich erdrosselt zu werden. Gyges tötet darauf den Kandaules. (Antike Quellen: Herodot, Historien I, 8–13; Justinus, Epitoma Historiarum Philippicarum I, vii) – Die Geschichte wurde kolportiert von der Antike bis ins 18. Jahrhundert.

Abb. 7.

Man lißt von Candaule dem König inn Lydien/ das demnach er ein schön liebes Gemahl hette/ rümt ers täglich seiner schönen gestalt halben bey männiglich/ vnbenügt der geheymnus seiner besonderen fräud vnd Wollust/ als ob die verschwigenheyt der Schöne einen abbruch brächte. Entlich auf das er solchem rümen mehr glauben schaffet zeygt er sie auf ein zeit seinem wolvertrauten freund Gyge ganz nackend. Mit welcher that er/ beydes seinen freund zu dem Ehbruch ermant vnd zu eim feind gemacht/ vnd auch solchs failtragens halben/ seins Weibs lieb gar von jm hat entfremdet. Dermasen das sie mit dem Candaule [*] der sachen eins worden/ jren Man zu erschlagen/ vnd sich zu sampt dem Reich jm zu vbergeben. Sehet hie/ wie gefärlich es sei/ die heymlichkeiten der Eh zu offenbaren vnd böse geselschaft inn ein Haus zu füren.

[*] Hier hat sich Fischart vertan, es ist natürlich Gyges gemeint!

Achtes Beispiel: Das Kleid der Scham (aus den Ehelichen Ermahnungen)

Dieser Text lässt sich bildlich nur zum Teil repräsentieren, und zwar gerade zum unwesentlichen Teil:

Ein fromm Fraw laßt wol jhr Gewand

Vor der Badstuben an der Wand/

Aber sie zieht ein bessres an/

Welchs kein Wasser abwäschen kann

Von Schamlot/ das ist zucht vnd scham/

Das trägt sie hinein Tugendsam.

Dann eins Weibs Leib deckt nit der Sammet/

Sonder vielmehr ein Kleid von Schamet.

Das Wortspiel scham / Schamlot beruht auf dem französischen Wort chamelot ≈ Stoff aus Kamelhaaren); Sammet / Schamet ist etwas forciert.

Abb. 8.

Wir dürfen diese badende Frau mithin bedenkenlos betrachten, sie ist ja gut bekleidet.

Anhang:

Das Büchlein wurde unkritisch wiederabgedruckt in: Das Kloster, weltlich und geistlich. Meist aus der ältern deutschen Volks-, Wunder-, Curiositäten- und vorzugsweise komischen Literatur. Herausgegeben von J. Scheible, Zehnter Band, Stuttgart 1848, S. 403–641. [nach der Ausgabe 1587, ohne Bilder]

Adolf Hauffen (1863–1930) hat fundiert dazu gearbeitet:

~ Fischarts Ehezuchtbüchlein, Plutarch und Erasmus Rotterodamus. in: Symbolae Pragenses. Wien / Prag / Leipzig 1893, S. 24–41.

~ Johann Fischarts Werke III: Das Podagrammatisch Trostbüchlin; Das Philosophisch Ehzuchtbüchlin, hrsg. von Adolf Hauffen, Stuttgart 1893 (Deutsche National-Litteratur Band 18/III/3) [Vorwort Seiten L – LXX; S. 117ff.: mit Worterklärungen annotierte Ausgabe 1587]

~ Die Quellen von Fischarts Ehzuchtbüchlein, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 27 (1895), S. 308–305.

~ Johann Fischart. Ein Literaturbild aus der Zeit der Gegenreformation, Band I, Berlin / Leipzig 1921, S. 275–290.

Pia Holenstein, Der Ehediskurs der Renaissance in Fischarts Geschichtklitterung. Kritische Lektüre des fünften Kapitels, Bern: Lang 1990 (Deutsche Literatur von den Anfängen bis 1700, Band 10).

Paul Michel, Zürich

Kritik mythologischer Symbole

Der in Amsterdam gebürtige Romeyn de Hooghe (1645–1708) hat ein umfangreiches und vielgestaltiges graphisches Werk geschaffen: Schlachtendarstellungen, Allegorien, Triumphzüge und Festbeschreibungen, Portraits, Landkarten, Bilder von Prachts-Gebäuden, Frontispizien von Büchern, Karikaturen u.a.m. – Wir fokussieren auf zwei Werke: Bibelillustrationen und «Denkbilder der alten Völker».

Bibel-Illustrationen

Von seinen Bibelillustrationen (142 Radierungen 19 x 15 cm) sei nur ein Beispiel herausgegriffen.

Die meisten der Bilder sind so arrangiert: in der Mitte die zentrale Szene; aussen vier Szenen, die den Ablauf der Geschichte darstellen. Hier Susanna im Bade (aus dem nicht kanonischen Buch Daniel, Kap. 13):

Abb. 1: Susanna im Bade. Oben links: Susanna wird von den beiden Alten ausspioniert, die ihr auflauern (Dan. 13,16); das zentrale Bild: Sie gerät im Bad in Bedrängnis (Dan. 13.22), Leute, die ihr Schreien hören, kommen herbei (Dan. 13,26); oben rechts: Sie flieht (Dan. 13,23f.); unten links: Anklage Susannas durch die beiden Alten, Daniel interveniert (Dan. 13,45); unten rechts: Die beiden Alten werden durch Steinigung hingerichtet (Dan 13,62).

Die Bibelstelle > https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/dan13.html

Quelle: Alle de voornaamste historien des ouden en nieuwen testaments/ verbeeld in uytsteekende konst-platen door den wyd-beroemden heer, en Mr. Romeyn de Hooghe; met omstandige verklaring der stoffen, en seer beknopte punt-digten, van den eerw. godsgel. heer Henricus Vos; waar by ook gevoegt zyn nieuwe kaarten, tot opheldring der zaaken nodig. Tot Amsterdam by Jacob Lundenberg 1703.

Digitalisat > https://hdl.handle.net/2027/gri.ark:/13960/t9t16fs7d

Faksimile mit einem Aufsatz von Wilco C. Poortman, Amsterdaem: Buijten & Schipperheijn [1980].

Hieroglyphica, oder Denkbilder der alten Völker

Hieroglyphica of Merkbeelden Der Oude Volkeren: Namentlyk Egyptenaren, Chaldeeuwen, Feniciers, Joden, Grieken, Romeynen, enz. Nevens een omstandig Bericht van het Verval en voortkruypende Verbastering Der Godsdiensten Door verscheyde Eeuwen; en eyndelyk de Hervorming, Tot op deze Tyden toe vervolgt. In LXIII. Hoofdstukken, en zoo veele Kopere Printbladen, Beschreven en Verbeeld door Mr. Romeyn De Hooghe, Rechtsgeleerde, en Commissaris van zyne Koninglyke Majesteyt, William De Derde. Overzien en Beschaaft Door Arn. Henr. Westerhovius, V.D.M. Gymn. Goud. Rector. Te Amsteldam, By Joris van der Woude 1735. [455 Seiten plus Register; 63 Kupfer + Titelblatt]

Digitalisate:

> https://archive.org/details/hieroglyphicaofm00hoog_2

> https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN667759808

Der Herausgeber der niederländischen Erstausgabe, Arnold Heinrich Westerhov / Westerhoff (1677–1738), berichtet (im Vorwort 1735), dass ihm Freunde eine Handschrift von R. de Hooghe übergaben mit der Bitte, sie zum Druck zu befördern. Westerhov war von der Belesenheit des Verfassers begeistert, legte noch letzte Hand an den Text und die Bilder an und brachte das Werk zum Druck. (Die Kupfertafeln sind mithin nach dem Tod von de Hooghe 1708 verfertigt worden.) Und so entstand dieses Buch.

Bald erschien eine deutsche Übersetzung (danach ist hier zitiert):

Hieroglyphica, oder Denkbilder der alten Völker, namentlich der Aegyptier, Chaldäer, Phönizier, Jüden, Griechen, Römer, u.s.w. Nebst einem umständlichen Berichte von dem Verfalle und der eingeschlichenen Verderbniß in den Gottesdiensten, durch verschiedene Jahrhunderte, und endlich die Glaubensverbesserung, bis auf diese Zeit fortgesetzt, in LXIII Capiteln, und so viel Kupfertafeln beschrieben und vorgestellet durch Romeyn de Hooghe, Rechtsgelehrten. Uebersehen und besorgt von Arnold Heinrich Westerhovius, V.D.M. Gymnas. Goud. Rector. Ihrer Schönheit wegen ins Hochdeutsche übersetzt, und mit einer Vorrede des Herrn D. Siegmund Jacob Baumgartens, Professors der Gottesgelahrheit zu Halle, begleitet. Amsterdam, Arkstee und Merkus 1744. [Großoktav, 396 Seiten plus Register; 63 Kupfer + Titelblatt]

Digitalisat: > http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN497825848

R. de Hooghe schreibt im Vorwort:

Weil nun jedermann gern viel Sachen durch Bilder, oder Merkzeichen, vorgestellt sehen will, und solches den Künstlern öfters sehr schwer fällt, geschickt auszuführen; weil sie meistentheils, so wohl Maler, als Kupferstecher und Bildhauer, von geringen Aeltern gebohren sind, und zu der Untersuchung der Gründe nicht durchdringen können, aus welchen dieselben in dem Alterthume hergeholt worden, so habe ich meine Gedanken darauf gerichtet, denselben, so viel an mir ist, dabey die Hand biethen zu helfen. Man muß die Bilder des Alterthums zu verstehen, sprachkundig seyn, Belesenheit in den alten Schriftstellern haben, Münzen, Bücher und Zeichnungen sammlen, und, wenn man dieses besitzt, erfindungsreich, auch fruchtbar an Einfällen und Gedanken auf jeden Gegenstand seyn. Man muß die Gedanken auf die allzuweit gesuchten fremden Bilder und Zeichen der alten babylonischen, indianischen und ägyptischen Bilder bringen können. Andre kann man nach unsrer und andrer Landsart erdenken; griechische, römische und andere europäische Bilder nach ihrer Landesart, um die nun erkannte Wahrheit und Zustand vorzustellen; oder man vergeht sich, sie mit unverständiger Weisheit aufzutragen. (Text der deutschen Übersetzung 1744, S. 4)

R. de Hooghe wendet sich sodann gegen eine naive Verwendung der damals beliebten ikonographischen Musterbücher. Er zitiert namentlich Cesare Ripa (erste illustrierte Ausgabe der «Iconologia» 1603) und Valeriano Pierio («Hieroglyphica» 1575). Es geht de Hooghe nicht nur um die Vermittlung von ikonographischem Wissen. Er schreibt im Vorwort, er sei gleichsam gezwungen worden, den Uebergang der einen Religion zu der andern mit einzumengen und er habe es auch für gut gehalten, in diesem Werke der Denkbilder, die Geschichte der verfallenen oder emporgekommenen Religionen mit ihren Jahren anzumerken, und den Leser bis auf unsere Zeit zu führen.

Deshalb beschreibt er Vorstellungen der Religionen in der Antike, im Judentum, im Islam und in exotischen Religionen des Fernen Ostens und Amerikas in Bild und Text genauer und zeigt Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen mythischen Konzepten und den verschiedenen historischen Epochen auf. Insofern betreibt de Hooghe bereits ‹Vergleichende Religionsgeschichte›. Ein eher verstecktes Anliegen ist das Herausstellen des Kerns der christlichen Religion, den er unter den abergläubischen Fabeln, dogmatischen Spitzfindigkeiten und dem priesterlichen Geschwafel sucht (vgl. S. 261 zu A).

Der geistesgeschichtliche Hintergrund des Buchs, das sogenannte ‹Goldene Zeitalter› der Niederlande in der zweiten Hälfte des 17.Jahrhunderts, ist geprägt durch bedeutende Künstler sowie eine humanistische und eine naturwissenschaftliche Kultur und hat insbesondere eine religiöse Toleranz entwickelt, die sich gegen jedweden Dogmatismus wandte. Spinozas «Tractatus Theologico-Politicus» erscheint 1670, Pierre Bayle (1647–1706) begibt sich 1681 nach Rotterdam. Bedeutend ist sodann das Buch von Balthasar Bekker (1634–1698), «De betoverde weereld«, 1692–93 («Die Bezauberte Welt: Oder Eine gründliche Untersuchung des Allgemeinen Aberglaubens»).

Die Wendung Verval en voortkruypende Verbastering Der Godsdiensten Door verscheyde Eeuwen ≈ von dem Verfalle und der eingeschlichenen Verderbniß im Buchtitel meint die im Lauf der Geschichte sich ereignende Veräusserlichung und Dogmatisierung der ursprünglichen Religiosität, wie sie zeitgleich Gottfried Arnold (1666–1714) in seiner «Unparteyischen Kirchen- und Ketzer-Historie» (1600/1700) aufzeigen wollte.

R. de Hooghe kannte dieses Buch, das er mit 11 ganzseitigen ganzfigurigen Portraits illustriert hatte, vgl. Historie der kerken en ketteren van den beginne des Nieuwen Testaments tot aan het jaar onses Heeren 1500 tot 1688 […] vercierd met verscheyde Koopre Plaaten door Romeyn de Hooghe, t'Amsterdam: By Sebastiaan Petzold 1701.

> https://archive.org/details/historiederkerke02arno/page/n6/mode/1up

Die Darstellungstechnik in den Hieroglyphica sind sog. ‹Wimmelbilder›, wie wir sie kennen von seinen Landsleuten Hieronymus Bosch, ‹Garten der Lüste› (1490/1500) und Pieter Bruegel d. Ä.: (einundneunzig!) ‹Kinderspiele› (ca. 1560) und (achtzig!) ‹Sprichwörter›. Francis Cleyn hat solche Bilder gestaltet für die Ausgabe: «Ovid’s Metamorphosis, Englished, Mythologiz’d, And Represented in Figures. Imprinted at Oxford By Iohn Lichfield 1632».

Das Nebeneinanderstellen verschiedener symbolischer Vorstellungen hat in den Hieroglyphica indessen eine tiefere Bedeutung.

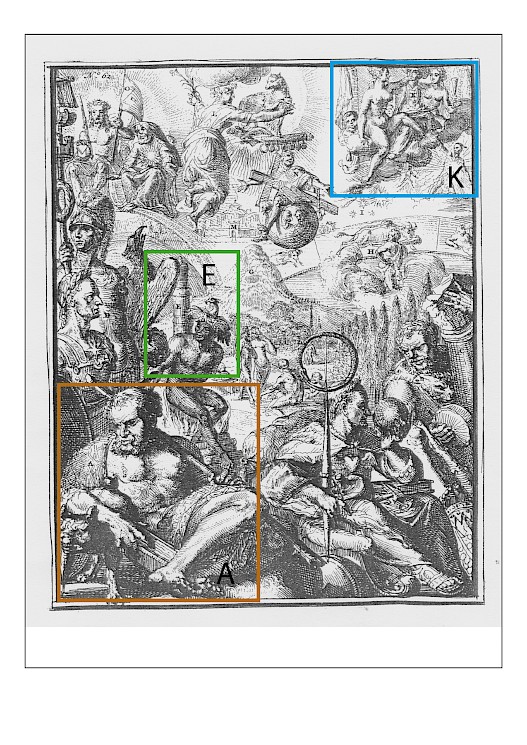

Zur Darstellungstechnik: Die einzelnen Bild-Elemente sind mit Buchstaben gekennzeichnet und werden in den Kommentaren mit Begriffen benannt und gedeutet. (Hier sind nur Auszüge zitiert.)

Erstes Beispiel: Das XXXIX Capitel. Von dem Verfall in die Ketzerey [S. 265ff.].

Abb. 2: Wenn die großen Köpfe Gewalt brauchen können, so lassen sie […] viele schwache Gemüther ächzen und seufzen, zweifeln und sich fürchten […].

Vorne links: B. [Die] Zweifelmüthigkeit oder Zweifelsucht, welche aus einem Scheinlichte entsprossen ist, hat durch denken, lesen oder hören bey den Menschen sich feste gesetzet. Dieses Gebrechen wird durch einen jungen Mann vorgebildet, dessen wildes Haar durch allerley Wind nach allen Seiten gewehet wird. Der Wetterhahn stehet auf seinem Kopfe, der bald nach der guten Seite mit einem Taubenfittige an der rechten Seite seines Haupts, bald mit einem Fledermausflügel an der linken Seite, itzt zur geistlichen Erklärung, dann zur finstern Blindheit und Unverstande getrieben wird. Er runzelt seine Augen zusammen, um sein Nachdenken dadurch merken zu lassen. […] Er hält einen Chamäleon auf seiner Hand, dem er allzusehr nachfolget, indem er einen solchen Eindruck von Farben annimmt, die ihm rund herum angeschmieret werden. […]

Mitte: C. Diese ungewisse Zweifelsucht wird von der großen Neugierigkeit fortgepflanzt, die durch eine junge Braut vorgebildet wird, deren Haare auch wilde um ihren Kopf herum hangen. Sie träget eine Unruhe auf ihrer Hirnschale, und fühlt die Geweihe eines Hirsches, eines von den neugierigsten Thieren, aus ihrem Wirbel wachsen. Die Fittige, worauf sie forttreibet, sind Flügel der Schmetterlinge von allerhand Farben, Pünktchen und Fleckgen. Diese blutlose Thierchen fliegen auf allerley Blumen und flattern von einer auf die andere. Ihr Schooß war so voller Bücher und Schriften, daß der größte Theil heraus fällt. […] Sie reichet und recket mit ihren schwachen Händen so hoch als ihr möglich ist, und trachtet die Ewigkeit [vgl. die Ouroboros-Schlange] und was mit derselben verbunden ist, zu ergreifen und zu begreifen. So emsig von verkehrtem Fleiße und Triebe steiget sie mit ihrem einen Fuße einen Berg hinauf um zu zeigen, daß sie allezeit höher steigen will. […]

Nochmals zum theoretischen Hintergrund:

Ob nun gleich durch die Zeit mehr Klarheit in den Wahrheiten, und größere Lust zu erwarten seyn sollten, um Ehrentitel in den Gottesdiensten zu verdienen, […], so hat man doch meistentheils das Gegentheil, und, nach dem gemeinen Sprichworte, die Töpfe schwarzer befunden, je länger sie zum Feuer gegangen waren. Die höchste Ehre, welche bey den Heiden bis zum Göttlichen erhoben ward, bestund darinnen, daß man ihre vornehmsten Priester beständig durch Lobeserhebungen und Unterwerfungen zu vergrößern suchte, welches das Werk der Geringern gewesen ist; und so hat ein jeder Kleinerer [...], dem Ansehen nach, nur zu dem Wachsthume seines größern Hauptes gearbeitet, um, wenn er durch Zeit, oder Kunst, sich auch so hoch empor gebracht hätte, die ausgewirkten Vorrechte, Gewinnste und Macht selbst zu genießen. (S. 369)

Die Korrumpierung betrifft alle Religionen: die katholischen Kirche (vgl. Kapitel XLIII: Von der Eindringung des römischen Stuhls zur obersten Gewalt) – den Islam (vgl. Kapitel XLVI: Von den mahometischen Anfängen) – das Judentum und andere. Er möchte die autoritäre Macht eines elitären Priestertums wie die vermeintliche Vorherrschaft einer bestimmten Religion sowie die überall aufkommende Idolatrie aufzeigen.

Bei allem ist er indessen bei seinen Urteilen ambivalent; man bekommt den Eindruck, er betreibe absichtlich ein Verwirrspiel, um das Denken der Betrachter/Leser zum Vergleichen anzuregen. Das ist möglicherweise der Hintergrund für die Wimmelbilder.

Zweites Beispiel: Das XXVIII Capitel. Von den guten und bösen Göttern

Interessant ist hier unter anderem, dass de Hooghe die Existenz des christlichen Teufels zurückweist, indem er ihn mit falschen Vorstellungen heidnischer Götter und Fabelwesen parallelisiert. Es sind 18 Figuren dargesellt.

Abb. 3: A. Herimis, der böse, wird meist als Geschmeiße mit vielen Armen, Hörnern und Schwänzen […], rund herumb mit Feuerstrahlen vorgestellt.

B. Joosje Tideaic, war bey den Japanern und Coreanern […] der böse Gott, den sie anbeten mußten; bei den Mexicanern erbenderselbe […].

P. Das Erdbeben wurde in einer Höhle bey Bajä geehret, ist eine grobe Mißgebur mit rothen straubichten Haaren, die Schwefeldämpfe aus seinem Munde ausstößt. Es hanen welke Flügel an seinen Schulern. Er bricht die Weltkugel zwischen seinen verwüstenden Fäusten entzwey; und unten it eine Schlange gewtaltet, um aus den tiefen Hölen der Erden aufzusteigen.

S. Syrtes ist eine lybische schöne Jungfer, vom Haupte, Hals und Busen reizend und anlockend, aber mit Klauen und Nägeln bereit, den fahrenden Schiffsmann zu vertilgen. […]

Abb. 4 (Ausschnitt von Abb. 3): D. Abbadon, mit einem Schlangenkopfe, Flügeln und Schlangenschwänzen statt der Füße und Asmodi, sind bey den Jüden selbst gefürchtet und angebethet worden, um kein Böses von ihnen zu leiden.

I. Hinter diesen sieht man einen Sabot der Hexen, mit einem Zusammenfluße von alten, geringen, dummen und boshaftigen Weibern, welche mit Schweimelsalbe beschmirte als todt liegen, mittlerweile sie meynen, daß sie Wunderdinge verrichten, […].

Drittes Beispiel: Das LXII Cap. Von verschiedenen vermeyntlichen und dem wahren Himmel.

Die Vorstellung eines Himmels ist für de Hooghe eine Folge der Aufgeblasenheit der Menschen, die sich als Lohn für ihre Guttaten eine solche Stätte einbilden. Er stellt einige solcher Pseudo-Himmel zusammen.

Abb. 5: A. Man siehet hier eine hündische, verächtliche Unflätherey, laß und faul, vor des Diogenes Fasse lauren. [… Er hat] aus Verachtung gegen alles, was Mode ist, ein altes Netz, aus Hochmuth, um seine Haut. Dieß Netz stinket vor Unflathe. […]. Dieß ist dieser ihre größte Glückseligkeit, […].

E. Einer der allerstaatskundigesten Himmel ist der Tapuyers, Canibalen, und mehr Westindianer ihrer, welche ihren Himmel in das Leiden durch ihre Feinde setzen; je grimmiger sie von ihren Feinden zerhackt und zerkerbet werden, mit desto mehr Ehre und Pracht stehen sie in de andern Welt auf, welches ihr Himmel ist. […]

K. Der türkische und persianische Himmel ist, nach Mahomets Alcoran, ein Zusammenfluß von allen Ergötzlichkeiten und Wollüsten, schönen Frauen, Kindern, Pferden, Speisen und Betten, Pracht und Prangen der Juwelen, und allem, was vortrefflich, ausnehmend und angenehm ist, […].

Hier wurden nur drei der 64 anspruchsvollen Kapitel kurz skizziert; eine eingehendere Beschäftigung mit diesem immer wieder ambivalent zwischen Skepsis und Glaubensverbesserung (in Kap. LIX) pendelnden und somit zu eigenem Nachdenken anregenden Buch lohnt sich.

Forschungsliteratur

John Landwehr: Romeyn de Hooghe the etcher. Contemporary portrayal of Europe, 1662–1707, Leiden [etc.]: A.W. Sijthoff [etc.] 1973.

Trudelien van ’t Hof: Romeyn de Hooghe’s Hieroglyphica. An Ambivalent Lexicographical History of Religion, in: Joke Spaans / Jetze Touber (Eds.), Enlightened Religion. From Confessional Churches to Polite Piety in the Dutch Republic (Brill's Studies in Intellectual History, Band 297), Brill 2019, S.233–269. > https://doi.org/10.1163/9789004389397_010

Mittels Bildsuche unter seinem Namen findet man online eine Revue seiner Kupferstiche.

Paul Michel, Zürich

Ein Plädoyer für Lateinamerika

«Ein umfassendes Werk, das in vielen Ländern des Kontinents entstand, schuf Johann Moritz Rugendas (1802-1858). Er betätigte sich sowohl als Landschafts- wie später als Porträtmaler. Schon als Neunzehnjähriger konnte er mit der Expedition von Baron von Langsdorff nach Brasilien reisen. Er war als Zeichner engagiert» (1). Der aus der Reichsstadt Augsburg stammende Rugendas bereiste nacheinander Haiti, Brasilien, Chile und Argentinien. Bei der Überquerung der Anden passierte ihm ein folgenschwerer Unfall: Das Pferd scheute, vom Blitz getroffen, der Reiter stürzte zu Boden und verletzte sich so schwer, dass er bis zu seinem Lebensende ein Gezeichneter blieb. Der argentinische Schriftsteller César Aira (2) schildert diesen Schicksalsschlag in seinem Roman Eine Episode im Leben des Reisemalers: «Tatsächlich, das Pferd kam hoch, struppig und monumental, das Gewebe der Blitze halb verdeckend und seine Giraffenbeine knicksten in störrischem Trippeln […]. Rugendas aber ging mit. Er konnte und wollte das nicht begreifen, es war zu monströs».

Abb. 1: "Praÿa Rodriguez" aus: Johann Moritz Rugendas Malerische Reise in Brasilien (Paris, 1835).

Die Geschichte des Reisemalers steht exemplarisch für die wechselvollen Beziehungen zwischen Deutschland und Südamerika, die Michi Strausfeld in ihrem neuesten Buch nachzeichnet, beginnend mit dem Büchsenschützen Hans Staden (1525-1576), der beinahe von den Tupinambá-Indios verzehrt worden wäre, über den Giganten Alexander von Humboldt (1769-1859) und dessen fünfjährige Reise durch Lateinamerika (1799-1804) bis zu den Emigranten des 20. Jahrhunderts, die vor Hunger, Krieg oder der Verfolgung durch die Nationalsozialisten nach Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Bolivien oder Kuba flohen. Auch die Schattenseiten dieser Wechselbeziehung werden nicht verschwiegen – die Rattenlinie der Nazi-Schergen, die jahrelang in Argentinien, Bolivien oder Brasilien untertauchen konnten. Zur kuriosen Spezies der Abenteurerinnen gehört Margret Wittmer (1904-2000), die auf der Insel Floreana lebte und als «Kaiserin von Galapagos» in die Skandalchronik einging.

Ein besonderes Augenmerk gilt den Autoren des sogenannten «Boom» und seiner Rezeption in Deutschland, die mit Hundert Jahre Einsamkeit (1970) von Gabriel García Márquez (3) einsetzte, in den achtziger und neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreichte und nach dem Mauerfall unaufhaltsam zurückging. Symptomatisch für die Wahrnehmung der Autoren aus Lateinamerika sind die Daten der Nobelpreise: Gabriel García Márquez (1982), Octavio Paz (1990), Mario Vargas Llosa (2010). Dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Südamerika in letzter Zeit etwas gelitten haben, betrübt Michi Strausfeld. «Dann wollte ich einfach wissen, war das immer so, gab es mal in der Geschichte Momente, wo wirklich Deutsche und Lateinamerikaner ein enges Verhältnis hatten, wer war drüben, was haben sie gemacht. Das war der Ausgangspunkt» (4). Entstanden ist ein lebhaftes Plädoyer für Lateinamerika.

Albert von Brunn (Zürich)

Michi Strausfeld. Die Kaiserin von Galapagos. Deutsche Abenteuer in Lateinamerika. Berlin: Berenberg, 2025.

(1) Strausfeld, Michi. Die Kaiserin von Galapagos. Deutsche Abenteuer in Lateinamerika. Berlin: Berenberg, 2025, S. 62-64.

(2) Aira, César. Eine Episode im Leben des Reisemalers: Roman. Aus dem Spanischen von Christian Hansen. Berlin: Matthes & Seitz, 2016, S. 53.

(3) García Márquez, Gabriel. Hundert Jahre Einsamkeit: Roman. Aus dem Spanischen neu übersetzt von Dagmar Ploetz. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 2019.

(4) SWR Kultur 25. 5. 2025 17:04. https://www.swr.de/swrkultur/literatur/michi-strausfeld-die-kaiserin-von-galapagos-100.html (Zugriff 20.08.2025)

Topografien des Selbst

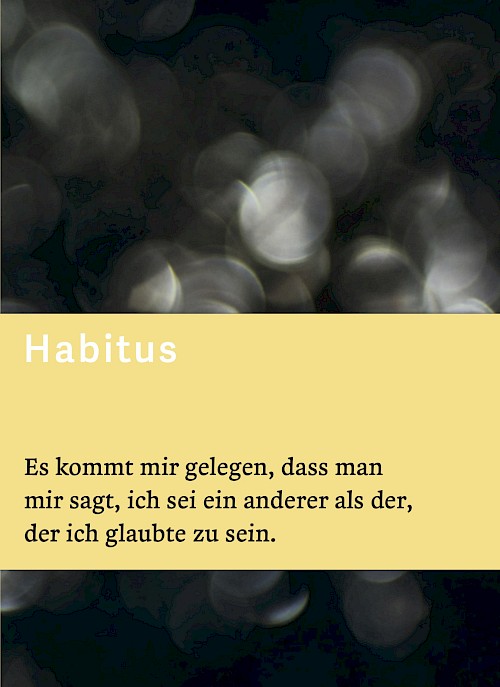

«Habitus» ist ein Kunstobjekt, das sich mit Bedacht dem schnellen Zugriff entzieht – ein Werk, das zum langsamen Lesen, genauen Sehen und wiederholten Aufschlagen einlädt. Seine Gestalt spricht Bibliophile an, noch bevor der erste Satz gelesen ist.

Abb. 1: Cover.

Der Text stammt von Waseem Hussain. Er begleitet den Protagonisten Khemji auf einer Reise ins Land seiner vermeintlichen Herkunft – eine Reise, die zwischen Traum und Imagination, Erinnerung und gegenwärtiger Erfahrung oszilliert. Die biografische Suche wird zur Reflexion über Herkunft und Identität in einem Indien, das Zugehörigkeit ebenso willkürlich zuspricht wie entzieht. Gesellschaftliche Kategorien wie Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder soziale Herkunft bestimmen, wer dazugehört – oder eben nicht.

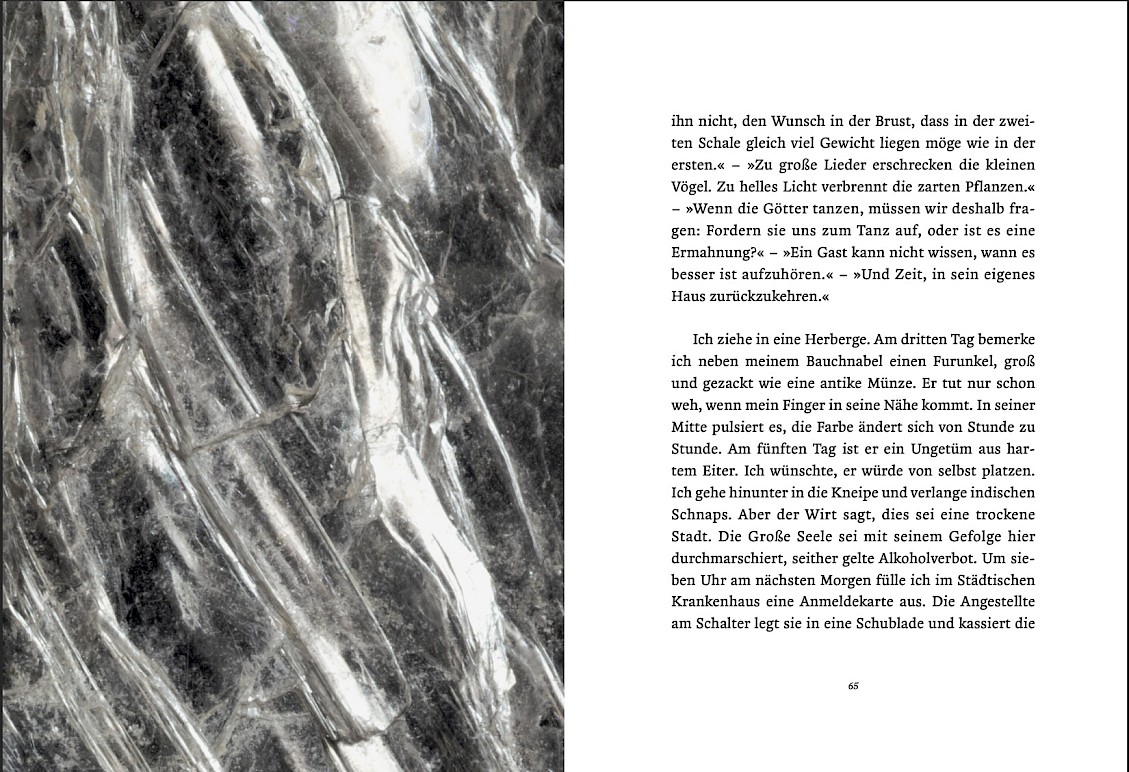

Abb. 2: Seite 32/33.

Parallel dazu entfaltet sich ein zweiter Erzählstrang in den Bildern: Sascha Reichsteins Fotografien zeigen Mineralien in extremer Nahsicht, aufgenommen im Naturhistorischen Museum Wien. Ihre kristallinen Strukturen wirken wie geologische Landschaften, fremde Planeten oder mikroskopische Fantasmen. Diese Bildwelt eröffnet ein visuelles Echo auf die Fragen nach Herkunft, Fremdheit und innerer Verfasstheit, ohne sie zu bebildern.

Abb. 3: Seite 52/53.

Der Band wurde in Bogenoffset auf zwei verschiedenen Papiersorten gedruckt, in Fadenheftung gebunden und mit einem auf den Buchblock zugeschnittenen Hardcover versehen. Die Gestaltung von Hanna Williamson zeichnet sich durch typografische Präzision und visuelle Ruhe aus. Die durchgängigen Bildstrecken, der reduzierte Einband, die Namen der Beteiligten lediglich auf dem Buchrücken: All dies verweist auf eine buchgestalterische Haltung, die nichts erklären, sondern Resonanzräume öffnen will. Ein Essay der Kulturwissenschaftlerin Silvia Henke ergänzt das Werk, ohne es zu deuten – als feinsinniger Kommentar zum Zusammenspiel von Wort und Bild.

Abb. 4: Seite 64/65.

«Habitus» ist ein rares Beispiel für gelungene Buchkunst: ein literarisch-visuelles Werk, das die Form nicht ziert, sondern trägt. Es fordert zur Auseinandersetzung auf – mit sich selbst, mit dem Medium Buch und mit der Frage, was Herkunft heute bedeuten kann.

Waseem Hussain (Text) / Sascha Reichstein (Illustrationen): HABITUS, Ennetbaden: Verlag ars remata | editionR 2025.

Abb. 5: Sascha Reichstein und Waseem Hussain (Foto links: privat, rechts: Franziska Willimann).

Waseem Hussain ist Schriftsteller, Essayist und Songwriter. Er wurde 1966 in der pakistanischen Hafenstadt Karachi geboren und wuchs in Kilchberg am Zürichsee auf. In jungen Jahren kuratierte er Kunstausstellungen, organisierte Kulturveranstaltungen und war Mitglied der Independent Regional Experts Group der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia. Als Journalist berichtete er für die Schweizer Presse aus Südasien und wurde für seine investigativen Recherchen mit dem Prix Mass-Médias der Fondation Christophe Eckenstein ausgezeichnet. Er lebt in der Nähe von Zürich.

Sascha Reichstein ist Künstlerin, Gestalterin und Dozentin. Sie wurde 1971 in Zürich geboren und lebt und arbeitet in Wien. Im Zentrum ihrer künstlerischen Arbeit stehen die Auseinandersetzung mit kulturellen Verschiebungen sowie das Spannungsfeld zwischen Tradition und Erneuerung. Reichsteins Werke gehen von regionalen westlichen Kontexten aus, die sich durch Übertragungen, Übersetzungen oder Verflechtungen in den Rest der Welt ausdehnen. Ihre künstlerischen Medien umfassen Fotografie, Video und Installation und werden international in diversen Kontexten und Institutionen gezeigt.

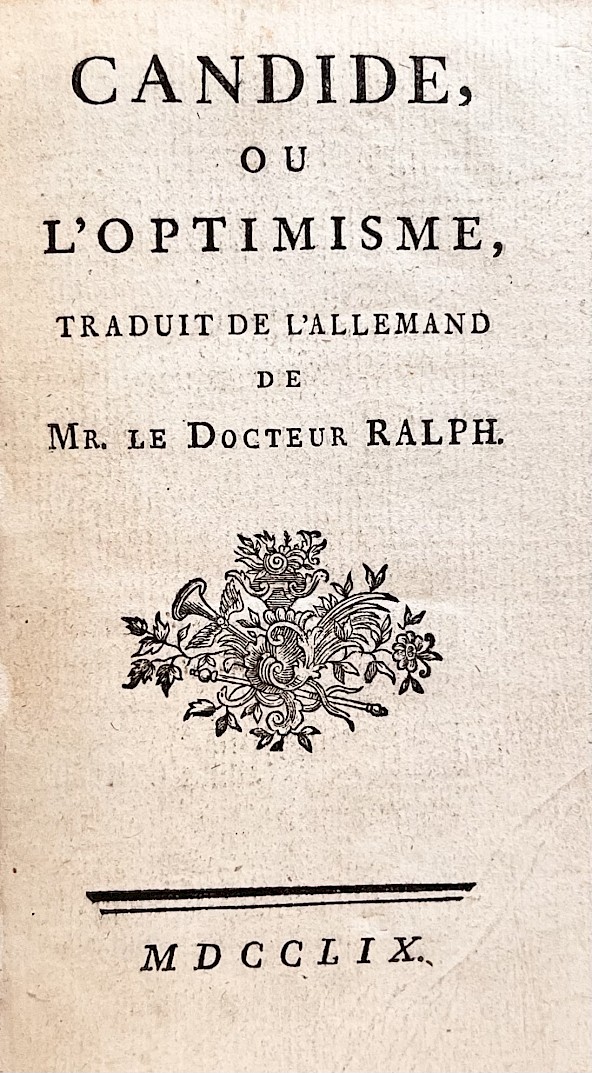

Fine Book #6

Diese Publikation ist der Jahreskatalog 2025 des Antiquariats Peter Bichsel Fine Books in Zürich.

Der Katalog bietet einen Blick auf fünfhundert Jahre Geschichte, Geographie und Kultur der älteren und modernen schweizerischen Eidgenossenschaft anhand von historischen Druckzeugnissen. Die gut zwei Dutzend, teils wohlbekannten Werke haben – wie oft im Antiquariat – mehr oder weniger zufällig zusammengefunden. Sie nehmen aber für sich in Anspruch, für eine Epoche, eine Region oder ein Thema repräsentativ zu sein. Jedes der angebotenen Werke war bereits bei Erscheinen wichtig, sei es in politischer, wissenschaftlicher, gesellschaftlicher, drucktechnischer oder künstlerischer Hinsicht, und ragte damit aus der Menge der typographischen Tagesproduktion heraus.

Der Katalog nimmt den Titel von Fritz René Allemanns «25mal die Schweiz» aus dem Jahr 1965 (2. Aufl. 1985 «26mal die Schweiz») auf.

Präsentation dreier Werke des Katalogs

3 Simler, Josias. Regiment gemeiner loblicher Eydgnoschafft: Beschriben und in zwei Bücher gestellet durch J. S. von Zürych; Jetzt aber von newem übersehen und an vielen orten gemehret und verbesseret. Mit 13 doppelblattgrossen Ortsansichten in Holzschnitt. 260 Bll. 12mo. Blindgepr. Schweinsldr. d. Zt. über Holzdeckeln und 3 Bünden. Mit 2 Messingschliessen. Zürich, (Froschauer), 1576.

Zweite, um das Nachwort «Zu dem Christenlichen Läser» vermehrte deutsche Ausgabe im Jahr der Erstausgabe, zudem die erste illustrierte Ausgabe, postum nach dem am 2. Juli 1576 erfolgten Tod des Verfassers erschienen. Exemplar aus früherem Besitz des 1802/03 aufgehobenen Klosters St. Mang in Füssen mit hs. Besitzeintrag «S(ancti) Magni Fiessen» auf dem Titelblatt, später im Bestand der Bayerischen Bibliothek Oettingen-Wallerstein mit deren Stempel auf dem Titel. Simler (geb. 1530) liefert einen auf Tschudi und Stumpf basierenden, leicht verständlichen Abriss der Geschichte der dreizehnörtigen Eidgenossenschaft, der bis ins 18. Jahrhundert immer wieder neu aufgelegt wurde. Die Ortsansichten in Holzschnitt zeigen die Hauptorte Zürich, Bern, Luzern, Altdorf, Schwyz, Stans, Zug, Glarus, Basel, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen und Appenzell. – VD16 S 6512; Vischer C 911; Lonchamp 2712; vgl. Haller IV, 409. – Alter Besitzeintrag auf Titelblatt. Die am Ende eingebundene Folge der 13 Ortsansichten mit bundseitigem Wurmgang. Schönes, sauberes Exemplar.

Zweite, um das Nachwort «Zu dem Christenlichen Läser» vermehrte deutsche Ausgabe im Jahr der Erstausgabe, zudem die erste illustrierte Ausgabe, postum nach dem am 2. Juli 1576 erfolgten Tod des Verfassers erschienen. Exemplar aus früherem Besitz des 1802/03 aufgehobenen Klosters St. Mang in Füssen mit hs. Besitzeintrag «S(ancti) Magni Fiessen» auf dem Titelblatt, später im Bestand der Bayerischen Bibliothek Oettingen-Wallerstein mit deren Stempel auf dem Titel. Simler (geb. 1530) liefert einen auf Tschudi und Stumpf basierenden, leicht verständlichen Abriss der Geschichte der dreizehnörtigen Eidgenossenschaft, der bis ins 18. Jahrhundert immer wieder neu aufgelegt wurde. Die Ortsansichten in Holzschnitt zeigen die Hauptorte Zürich, Bern, Luzern, Altdorf, Schwyz, Stans, Zug, Glarus, Basel, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen und Appenzell. – VD16 S 6512; Vischer C 911; Lonchamp 2712; vgl. Haller IV, 409. – Alter Besitzeintrag auf Titelblatt. Die am Ende eingebundene Folge der 13 Ortsansichten mit bundseitigem Wurmgang. Schönes, sauberes Exemplar.

14 (Herrliberger, David). Zürcherische Kleider-Trachten oder eigentliche Vorstellung der dieser Zeit in der Statt und Landschaft Zürich üblicher vornemster Kleidungen welche allhier in LII sauber in Kupfer gestochenen abbildungen mit ihren Teutschen u. Französischen benennungen vorgestellte werden. Text und Figuren zur Gänze in Kupfer gestochen, die Figuren koloriert. 18 Bll. Quer-8vo. Einfacher Ppbd. d. Zt. Zürich, David Herrliberger, 1749.

Erste Ausgabe. Gleichzeitig mit der Bekanntmachung der zweiten Folge der Zürcher Ausruf-Bilder setzt Herrliberger am 22. Mai 1749 die Öffentlichkeit in Kenntnis, dass eine ebenfalls 52 Figuren umfassende Folge von Zürcher Amts- und Arbeitskostümen erscheine. Die Art sich zu kleiden, war in Zürich im 18. Jahrhundert nicht eine Entscheidung des persönlichen Geschmacks, sondern war weitgehend obrigkeitlicher Verfügung unterworfen. «Kleider-Mandate schrieben genau vor, wie sich der einzelne Bürger [bzw. die Bürgerin] bei bestimmten Anlässen zu kleiden hatte» (Spiess-Schaad). Während die Ausruf-Bilder mit jeweils zwei deutschen Verszeilen erschienen, sind die «Kleider-Trachten» von je zwei deutschen und französischen Verszeilen begleitet. Zudem weist die Folge neben dem deutschen auch einen französischen Titel auf. – Spiess-Schaad S. 71 und Kat. 1.4.5; Lonchamp 1458. – Die Blätter etwas gebräunt und stellenweise fleckig, der untere Rand mit Griffspuren. Bll. 1 bis 10 rechts unten perforiert. Bl. 11 auf kleinerem Bogen gedruckt. Das Vorsatzblatt mit alt hinterlegten Randeinrissen.

Erste Ausgabe. Gleichzeitig mit der Bekanntmachung der zweiten Folge der Zürcher Ausruf-Bilder setzt Herrliberger am 22. Mai 1749 die Öffentlichkeit in Kenntnis, dass eine ebenfalls 52 Figuren umfassende Folge von Zürcher Amts- und Arbeitskostümen erscheine. Die Art sich zu kleiden, war in Zürich im 18. Jahrhundert nicht eine Entscheidung des persönlichen Geschmacks, sondern war weitgehend obrigkeitlicher Verfügung unterworfen. «Kleider-Mandate schrieben genau vor, wie sich der einzelne Bürger [bzw. die Bürgerin] bei bestimmten Anlässen zu kleiden hatte» (Spiess-Schaad). Während die Ausruf-Bilder mit jeweils zwei deutschen Verszeilen erschienen, sind die «Kleider-Trachten» von je zwei deutschen und französischen Verszeilen begleitet. Zudem weist die Folge neben dem deutschen auch einen französischen Titel auf. – Spiess-Schaad S. 71 und Kat. 1.4.5; Lonchamp 1458. – Die Blätter etwas gebräunt und stellenweise fleckig, der untere Rand mit Griffspuren. Bll. 1 bis 10 rechts unten perforiert. Bl. 11 auf kleinerem Bogen gedruckt. Das Vorsatzblatt mit alt hinterlegten Randeinrissen.

26 Segantini, Gottardo. Engadina. Folge von sechs Orig.-Radierungen, jede vom Künstler und vom Drucker signiert. Quer-folio. Lose Blätter wie erschienen in blauer Orig.-Maroquin-Flügelmappe mit goldgepr. Deckeltitel und Verlagssignet (sign. L. Sieke, Leipzig). Leipzig, Kurt Wolff, 1914.

Nr. 3 von 12 Exemplaren der Vorzugsausgabe mit den von Gottardo Segantini und Hans Felsing signierten und nummerierten Abzügen aus einer Gesamtauflage von 250. Gottardo Segantini (1882–1974) war der älteste Sohn des 1899 verstorbenen Giovanni Segantini. Er studierte Ingenieurswissenschaft an der ETH Zürich und wandte sich, nachdem er bei Hermann Gattiker das Radieren gelernt hatte, ganz der Kunst zu. Zeit seines Lebens arbeitete er in Maloja im Atelier seines Vaters. – Ohne das gedruckte Titelblatt mit dem Druckvermerk verso. Die Mappe an den Ecken und Kanten berieben.

Tiefdruck, Hochdruck, Flachdruck und Durchdruck

So vielfältig Originalgraphik ist, so vielfältig sind die verwendeten Drucktechniken. Sie gut zu kennen und zu unterscheiden ist für eine umfassende Beurteilung von Originalgraphiken unerlässlich. Nebst der Fachliteratur ermöglichen Referenzsammlungen mit Originalen eine praktische Auseinandersetzung und Vertiefung. Leider sind diese meist nicht mehr greifbar und enthalten eine Auswahl durchmischter und daher nur bedingt vergleichbarer Blätter. Das ist eine unbefriedigende Situation für Kunsthistoriker*innen, Sammler*innen, Konservator*innen und alle, die sich mit Drucktechniken, ihrer Unterscheidung und exakten Bestimmung tiefer befassen wollen und müssen.

Mit der Einführung in die künstlerischen Drucktechniken liegen zwei hochwertige Kassetten mit Originalgraphiken und erklärenden Texten vor. Sie bilden anschauliche Grundlagen für das Studium und die Bestimmung der wichtigsten Drucktechniken. Der Künstler Marcel Gähler hat mit einem durchgehend gleichen Motiv, einem liegenden Hund, Originalgraphiken in 19 verschiedenenen Techniken geschaffen. Auf die Originale Bezug nehmend verfasste die Graphikspezialistin Hildegard Homburger Texte zur Charakteristik und den wesentlichen Erkennungsmerkmalen der verwendeten Druckverfahren.

Abb. links: Zweifarbiger Linolschnitt (gelb und dunkelgrau); rechts: Dreifarbiger Siebdruck (gelb, orange und rot).

Kassette I: Weichgrundradierung, Kreidelithographie, Umdruck-Lithographie, Siebdruck, Mezzotinto, Heliogravüre/Staubkorn, Heliogravüre/Screen, Aquatinta/Staubkorn, Aquatinta/Weingeist (insgesamt 21 Originalgraphiken bzw. Zustandsdruck und 6 begleitende Textblätter)

Kassette II: Hartgrundradierung, Kupferstich, Kaltnadel, Punzen- oder Punktstich, Monotypie, Farbholzschnitt, Linolschnitt, Holzstich, Federlithographie, Pinsellithographie (insgesamt 24 Originalgraphiken bzw. Zustandsdruck und 9 begleitende Textblätter)

Die Auflage ist auf 21 Exemplare limitiert.

Bezugsquelle:

Verlag Rothe Drucke

Wolfackerstrasse 19

CH-3210 Kerzers

Illustrierte Weltgeschichten aus dem mittelalterlichen Zürich

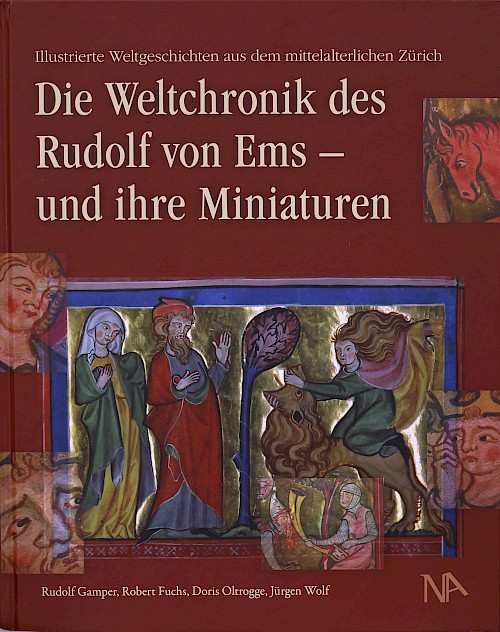

In Zürich wird um 1300 eines der schönsten deutschsprachigen Bücher des Mittelalters angefertigt. Der noch 291 (von ursprünglich 322) Pergamentblätter umfassende Codex befindet sich heute in der Vadianischen Sammlung der Kantonsbibliothek St. Gallen (VadSlg Ms. 302, 1r-214ra).

Er enthält die Weltchronik des Rudolf von Ems (* um 1200 in Hohenems/Vorarlberg); † 1254 ?) und das Karlsepos des "Strickers". Dieses prachtvolle Buch ist nicht nur geschriebene Weltgeschichte, sondern auch ein Beleg für Größe und Macht der Stadt Zürich: Hier kann man sich das Kostbarste leisten, was die Buchkunst der Zeit hervorbringt!

Die Handschrift gibt Einblick in das Wirken am staufischen Hof in Zürich. Nicht nur ein Künstler ist dort beschäftigt, sondern viele Künstler im Team sind an der Herstellung des Buches tätig. Die schauerlichen Geschichten des Alten Testamentes werden eindrücklich in einmaligen Bildern dargestellt – selbst die an der Handlung beteiligten Tiere sind einbezogen. So stehen sich die Pferde von verfeindeten Parteien mit blutunterlaufenen Augen gegenüber während die auf ihnen sitzenden Reiter sich diplomatisch die Hand reichen zum Frieden. Im Text erfährt jedoch der Leser, dass dieser nicht lange hält – die Reittiere haben das schon vorausgeahnt! Spannende Geschichten wie sie sonst nirgends so drastisch illuminiert zu finden sind.

|

|

|

|

|

|

|

Im Buch "Die Weltchronik des Rudolf von Ems - und ihre Miniaturen" werden nicht nur Text und Darstellungen detailliert beschrieben und in über 500 Farbbildern dokumentiert, sondern es wird gleichsam durch die Bildoberflächen in den Aufbau der Bilder hineingeblickt. Unterzeichnungen, Übermalungen, aber auch ganz eigene Bildgestaltungen werden durch aufwendige technische Verfahren sichtbar gemacht. Der Blick durchs Mikroskop macht die unterschiedliche Maltechnik der verschiedenen Künstler für die Leserschaft greifbar. Gleichzeitig werden die engen Verflechtungen von Text, Bild sowie Kontext aufgedeckt und das Buch so als Teil einer historisch spezifischen, aus Zürcher Perspektive wohl einmaligen Situation 'entschlüsselt'.

Ein fabelhaftes Werk mit großartigen Abbildungen und einem Text, der dem Leser nicht nur alles Wichtige der Handschrift vermittelt, sondern darüber hinaus noch eine ganz konzise Nacherzählung und Interpretation der biblischen Texte liefert. Ein sehr 'bildendes' Buch.

Die Weltchronik des Rudolf von Ems - und ihre Miniaturen : illustrierte Weltgeschichten aus dem mittelalterlichen Zürich / Rudolf Gamper, Robert Fuchs, Doris Oltrogge, Jürgen Wolf, Oppenheim am Rhein 2022.

Robert Fuchs, Göttingen

«Die Wohnung Nr. 2 im Erdgeschoss eines gelben vierstöckigen Hauses war altmodisch, düster und eiskalt, denn jemand hatte vergessen, die Heizung einzuschalten. Meine Mutter erklärte mir, das Land sei im Zuge eines Krieges verarmt, der erst vor wenigen Jahren zu Ende gegangen war. Die Räume waren mit Tapeten ausgekleidet, das Telefon hing an der Wand, Möbel und Bilder waren nicht die unsrigen und aus den Fotorahmen blickten Mitglieder fremder Familien. Im Ausland ist alles fremd: dieser Spruch wurde zum Leitsatz der Familie» (1).

Abb. 1.

Francisco (Chico) Buarque de Hollanda wurde am 19. Juni 1944 in Rio de Janeiro als Sohn des Historikers Sérgio Buarque de Hollanda und der Pianistin Maria Amélia Alvim geboren. Er wuchs umgeben von Künstlern und Intellektuellen auf, während sein Kindermädchen ihm brasilianische Volksmärchen erzählte. 1953 zog die Familie nach Rom, in die Via San Marino 12, denn Vater Sérgio hatte einen Ruf an die Universität Rom angenommen. In der Ewigen Stadt lernte Chico Italienisch und Englisch und begeisterte sich für Fussball und die Poesie von Vinícius de Moraes. 1955 kehrte die Familie nach São Paulo zurück. Chico besuchte das Colégio Santa Cruz und begann, sich für die Bücher in Vaters Bibliothek zu interessieren. Doch die Musik blieb seine grosse Leidenschaft, besonders Elvis Presley. Die Sechziger Jahre brachten viele Neuerungen – Cinema Novo, Theater der Avantgarde und die Architektur von Oscar Niemeyer. Mit 19 Jahren begann Chico Architektur an der Universität von São Paulo zu studieren (FAU), doch sein Interesse am Studium liess bald nach und er schrieb seine ersten Songs: Canção dos olhos (Lied der Augen) brachte ihm den ersten Erfolg beim Fernsehsender TV Record (2).

Am 13. Dezember 1968 erliess General Arturo da Costa e Silva den AI-5, das Ermächtigungsgesetz der Diktatur. Chico Buarque kehrte nach Rom zurück: Er spazierte durch die Stadt, als er sich plötzlich in einer Art Nebel wiederfand, der ihn bis zum Hotel zurückbegleitete: «Schon sah ich mich wieder an der Rezeption des Hotels Raphael stehen und einen unerwarteten Telefonanruf aus Brasilien entgegennehmen: Was ist los? Ist der Liftboy noch nicht aufgetaucht? Ist die Tochter des Magiers noch immer krank? Die Verbindung war nicht mehr so schlecht wie früher, dafür waren die Gespräche ausweichend, denn es gab Begriffe und Namen, die besser nicht erwähnt wurden. Aber vielleicht kam das komische Gefühl auch daher, dass ich als Erwachsener nie die Orte meiner Kindheit aufgesucht hatte» (3).

Viele Jahre später kommt Chico Buarque nach Rom zurück, um Kindheitserinnerungen aufzufrischen. Aufs Geratewohl schlendert er durch dunkle Gassen und landet schliesslich vor dem Trevi-Brunnen: «Ich bin nicht abergläubisch und halte es für eine dumme Gewohnheit, Münzen in den Brunnen zu werfen, um sich die Rückkehr nach Rom zu sichern. Aber wie dem auch sei, stets habe ich Münzen in den Brunnen geworfen, und bis jetzt hat es ja auch geklappt. Nur diesmal klopfe ich erfolglos meine Taschen ab und finde nichts. Morgen oder übermorgen werde ich mit ein paar Euros zurückkommen und sie in den Brunnen werfen. Ich kann einfach nicht sterben, ohne Rom noch einmal wiedergesehen zu haben» (4).

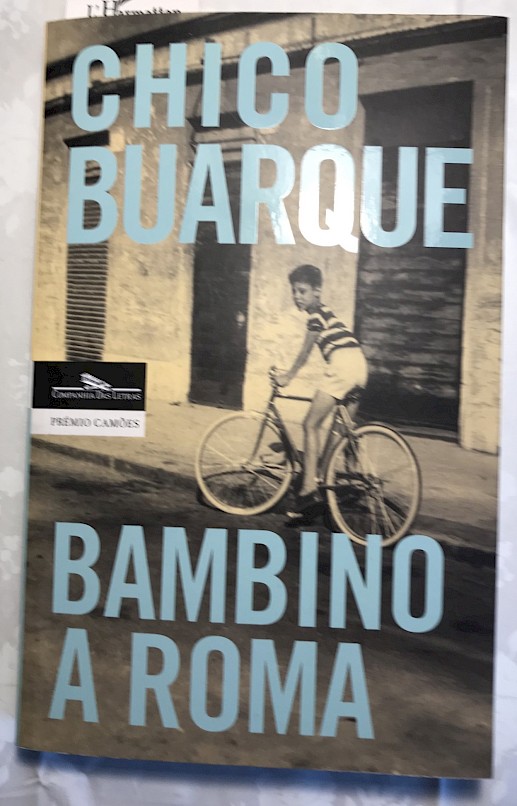

Abb. 2.

Bambino a Roma schildert aus der Perspektive des 80-jährigen Dichters und Musikers aus Rio de Janeiro die Erinnerungen an seine Jugend in Rom (1953-1955). Die Zeitgeschichte – Tod von Papst Pius XII., Selbstmord von Präsident Getúlio Vargas – spielen ebenso eine Rolle in diesen Memoiren wie ganz private Erinnerungen an die erste Fernsehübertragung eines Fussballspiels, den Alltag in einer amerikanischen katholischen Schule oder die Versuche, über das krächzende Telefon und Kinofilme den Anschluss an die ferne Heimat Brasilien nicht zu verlieren. Das Titelbild zeigt den 10-jährigen Chico Buarque auf seinem vernickelten Fahrrad. Zahlreiche Schwarzweissbilder und ein Küchenrezept aus dem Familienalbum ergänzen diesen Band. Entstanden sind dabei ein zauberhaftes Erinnerungsbuch und eine Liebeserklärung an Rom.

Albert von Brunn (Zürich)

Chico Buarque. Bambino a Roma. Lisboa: Companhia das Letras, 2024.

(1) Ibidem, S. 12.

(2) Angela Braga Torres. Chico Buarque. São Paulo: Moderna, 2002.

(3) Chico Buarque. Bambino a Roma. Lisboa: Companhia das Letras, 2024, S. 118.

(4) Ibidem, S. 145.

Eine Sammlung in- und ausländischer Holzarten

Im Archiv der Forstverwaltung der Burgergemeinde Bern, das sich in der Burgerbibliothek Bern befindet, hat sich eine Sammlung mit Holzmustern zur Bestimmung der Holzarten in Buchform erhalten. Das Titelblatt weist sie als «Sammlung in- und ausländischer Holzarten zur technologischen Kenntniß, Charakteristik und Waarenkunde aller Kunst-, Farb- und Apothekerhölzer» aus, ausgegeben in «Gotha, in der Expedition der Handlungszeitung und in Kommission des F.G. privil. Industriekomtoirs zu Weimar». Öffnet man den Halblederband im Quartformat, finden sich darin zwölf mit Marmorpapier ausgelegte Papprahmen, die je zwölf quadratische Holzfurnierstücke der Grösse 4,8 x 4,8 cm enthalten. Die insgesamt 144, mit wissenschaftlichem, d.h. lateinischem und mit deutschem Namen beschrifteten Beispiele zeigen europäische und exotische Holzarten und sind alphabetisch geordnet. Die Sammlung beginnt mit Acer campestris/Wachholder und endet mit Viburnum opulus/Gemeine Schwalkenbeer (Gewöhnlicher Schneeball).

Abb. 1.

Einen Hinweis auf die Datierung und den Kontext der Sammlung gibt eine eingeklebte Notiz: «Eine Schrift, welche auf diese Holzsammlung Beziehung hat, und den Titel führet: Beschreibung in- und ausländischer Holzarten zur technologischen Kenntniß und Waarenkunde, Apothekerhölzer, wird in dem Verlage des Industriekomtoirs zu Weimar herauskommen, und zur Michaelimesse dieses Jahrs fertig werden. Im May 1797 J.A.H.». Der zur Sammlung gehörige Textband erschien tatsächlich ein Jahr später unter dem angekündigten Titel und weist den Autor aus: Johann Adolf Hildt (1734–1 805), Kaufmann, Ratsherr in Gotha und Verleger der Handlungszeitung, später der Neuen Zeitung für Kaufleute, Fabrikanten und Manufakturisten. Ausführlich erläutert der Autor einleitend seine Beweggründe für die Abfassung seines Werks: Die systematische Darstellung der «Mannigfaltigkeit» der Holzarten, insbesondere der wenig bekannten exotischen Hölzer, und ihre «technologischen» Verwendungsmöglichkeiten und ihre Behandlung. Mit dem Quartformat bewusst handlich gehalten und anschaulich gegliedert, soll seine Sammlung mehr bieten als die bisherigen rein beschreibenden oder illustrierten Holzkunden und die Xylotheken. Letztere bestanden aus hölzernen, Büchern nachgebildeten Kästen aus dem Holz der zu beschreibenden Bäumen. Die «Buchrücken» waren mit der Rinde der Bäume überzogen, im Kasteninnern fanden sich die passenden getrockneten Zweige, Blätter und Früchte, ja selbst präparierte Insekten. Zu Sammlungen zusammengestellt, bildeten die Holzbücher eigentliche Bibliotheken.

Abb. 2.

Xylotheken und Holzsammlungen im 18. Jahrhundert

Xylotheken und Holzsammlungen wie diejenige von Johann Adolf Hildt waren beide Teil der Agraraufklärung Ende des 18. Jahrhunderts. Während sich die Xylotheken noch stark an den barocken Wunderkammern und Naturalienkabinetten orientierten, indem sie mit ihren aufwändig hergestellten Buchschaukästen im eigentlichen Sinne das Buch der Natur nachbildeten und lesbar machen wollten, stellt das Werk von Hildt eine mehr nüchtern-aufgeklärte Weiterentwicklung dar. Die Buchform steht hier für das Wissensmedium der Zeit par excellence, die Sammlung ist zweckorientiert, systematisch geordnet und vor allem keine Einzelanfertigung, sondern eine verlagsmässig vertriebene «Massenware» für ein bestimmtes, handwerklich-industriell tätiges Publikum.

Johann Adolf Hildts Holzsammlung ist heute von einigem antiquarischem Wert. Wie und warum der erste Band – der zweite Band wurde nicht angeschafft oder ist verloren – mit der Hildtschen Holzsammlung nach Bern und in die Forstverwaltung kam, dafür gibt es keine Belege, aber plausible Vermutungen.

Stadtwälder und aufgeklärte Nutzungsmethoden

Die bernischen Stadtwaldungen dienten hauptsächlich zur Deckung des Brenn- und Bauholzbedarfs der Bevölkerung und Institutionen wie der Stadtspitäler oder als Waldweide. Ratsmitglieder und Stadtdienstleute wurden jährlich mit sogenanntem Pensionsholz entschädigt. Um dem kontinuierlich steigenden Holzbedarf nachzukommen und gleichzeitig die Übernutzung des Waldes zu verhindern, regelten Wald- und Holzordnungen schon seit dem Mittelalter die Nutzung der Wälder. Spätestens seit Mitte des 18. Jahrhunderts konnte Bern allein mit seinen Stadtwaldungen den ständig steigenden Bedarf an Holz nicht mehr decken und musste Holz einführen. Diese Verknappung der Ressourcen führte nicht zuletzt zur Entwicklung neuer aufgeklärter Nutzungsmethoden. Befördert durch die 1759 gegründete Oekonomische Gesellschaft Bern versuchte man die Stadtwaldungen im Sinne eines «Holzoekonomiesystems» zu bewirtschaften. Die 1786 erlassene Forstordnung prägte die Entwicklung des bernischen Forstwesens noch bis ins 19. Jahrhundert. Ein Jahrzehnt zuvor war mit der Einführung der Oberförsterstelle zudem die Forstorganisation neu aufgestellt worden.

Wissenschaftlich ausgebildete Oberförster

Zum ersten Oberförster gewählt wurde Franz Hieronymus Gaudard (1733–1812). Dieser hatte neben seiner Tätigkeit als Förster auch als Notar und Inspektor des Schallenhauses (Gefängnis) gewirkt, bevor er 1775 das Amt des Oberförsters übernahm. Gaudard, hochgeschätzt von seiner vorgesetzten Behörde, trat 1795 zurück, nicht ohne eine umfassende Bestandesaufnahme über den Zustand der betreuten Wälder und die unter seiner Leitung durchgeführten forstlichen Massnahmen vorzulegen. Seine Nachfolge trat Albrecht Franz Gruber (1767–1827) an. Während Gaudard seine forstwirtschaftlichen Kenntnisse noch bei seinem Vater, der als «Forstner» unter anderem für die Stadtwaldungen zuständig war, erworben hatte, war Gruber einer der ersten theoretisch ausgebildeten Schweizer Forstmeister. Nach einem Studium an der Forstakademie in Göttingen hatte er seine Kenntnisse durch weitere Studien und Praktika im Ausland vertieft. Zurück in Bern versuchte er seine Kenntnisse umzusetzen: Als Oberförster liess er erstmals die Waldungen vermessen und taxieren, um danach die Nutzung zu planen und die Massnahmen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung festzulegen. Mit dem Untergang des Ancien régime 1798 bot sich ihm die Chance, seine forstwirtschaftlichen Vorstellungen gegenüber weniger fortschrittlich ausgerichteten Forstverwaltern durchzusetzen. Im Juni 1798 reichte Gruber dem Finanzminister der Helvetischen Republik einen Organisationsplan für die Einrichtung einer Landesforstbehörde ein.

Das helvetische Direktorium zollte Grubers Plan zwar viel Lob, entschied sich aber für eine deutlich zentralistischere Verwaltung der Nationalwälder. Gruber bewarb sich um eine der Inspektorenstellen, die er aufgrund seiner praktischen Erfahrung, besonders aber aufgrund seiner eingehenden forstwissenschaftlichen Kenntnisse erhielt. Tatsächlich besass Albrecht Franz Gruber eine grosse private Fachbibliothek von rund 300 Bänden forstlicher Literatur. Während seines Studiums und beruflichen Tätigkeit hatte er sich die jeweils neusten Werke vor allem aus dem deutsch- und französischsprachigen Raum angekauft. Wie ältere Besitzeinträge in seinen Büchern zeigen, stammten einige seiner Bücher auch aus den Nachlässen verstorbener Mitglieder der Oekonomischen Gesellschaft Bern. Gruber galt als gefragter Experte in Sachen Borkenkäfer, Forstvermessung und Baumschulung. Viele seiner Werke behandeln den Exotenanbau, in dem Gruber einige forstbotanische Erfolge in seinem 1809 angelegten Arboretum nahe dem Bremgartenwald (Neufeld/Studerstein) erzielte. Das Wissen über die fremden Baumsorten scheint Gruber sich vor allem aus der Literatur angeeignet zu haben, unter anderem aus Reiseberichten, die wertvolle klimatische und botanische Informationen über die Herkunftsländer enthielten. Der vermögende Gruber vermachte seine Bibliothek einschliesslich einer grosszügigen Geldsumme testamentarisch der damaligen Stadtbibliothek.

Burgerliche Forstverwaltung

Warum die Holzsammlung von Johann Adolf Hildt nach Bern gekommen ist und warum sie sich in der burgerlichen Forstverwaltung erhalten hat, lässt sich mit der Entwicklung der Forstwirtschaft seit dem Ende des 18. Jahrhunderts gut erklären. Wer hingegen den Ankauf veranlasst hat, bleibt offen. Es ist jedoch sehr naheliegend, dass Albrecht Franz Gruber in seiner Funktion als Oberförster respektive später Forstmeister des Kantons Bern und der Stadtwälder das Werk angeschafft hat. Die Hildtsche Holzsammlung ging entsprechend nicht mit seiner privaten Sammlung an die Stadtbibliothek, sondern verblieb gewissermassen «im Amt» und ging in die burgerliche Forstverwaltung über, welche die Stadtwälder nach dem Untergang des Ancien régimes gemäss Dotationsurkunde von 1803 respektive gemäss Ausscheidungsvertrag von 1852 mit der Einwohnergemeinde zugesprochen erhielt.

Claudia Engler, Bern

Literatur

- Ronald Bill, Die Entwicklung der Wald- und Holznutzung in den Waldungen der Burgergmeinde Bern vom Mittelalter bis 1798. Diss ETH ZH Nr. 9626, 1992.

- Claudia Engler, Private Sammlungen in der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, in: Librarium 2/43, 2000, S. 66-83 (A. F. Gruber S. 72-73 mit weiterführenden Quellen- und Literaturangaben).

- [Johann Adolf Hildt], Sammlung von Mustern zur Bestimmung von Holzarten, 1797 (Burgerbibliothek Bern, VA FB 428)

- Johann Adolf Hildt, Beschreibung in- und ausländischer Holzarten, Weimar 1798.

- Georg Schwendt, Forstbotanik. Vom Baum zum Holz. Berlin 2021.

- Birgit Stalder, Martin Stuber, Sibylle Meyrat, Arlette Schnyder, Georg Kreis, Vom Burgerholz zur Bodenpolitik – der burgerliche Grundbesitz in der Entwicklung der Stadtregion, in: Von Bernern und Burgern. Tradition und Neuerfindung einer Burgergemeinde. Baden 2025, Bd. 1, S. 281-474.

Paris - Brasília: ein transatlantischer Briefwechsel zwischen Lúcio Costa und Le Corbusier

«Heute verabschiede ich mich von meinen brasilianischen Freunden – und zugleich von Brasilien selbst», schrieb Le Corbusier am 29. Dezember 1962 an Lúcio Costa (1). «Brasília ist entstanden, ich habe die soeben erbaute Stadt gesehen. Es ist eine prächtige Erfindung aus Mut und Optimismus und spricht zum Herzen. Sie ist das Werk meiner zwei grossartigen Freunde – Lúcio Costa und Oscar Niemeyer. Brasília ist einzigartig in der modernen Welt».

Abb. 1: Le Corbusier.

Lúcio Costa (1902-1998), brasilianischer Architekt und Städteplaner, wurde in Toulon geboren, studierte in Rio de Janeiro Architektur und Kunstgeschichte. Zusammen mit Oscar Niemeyer gestaltete er den Brasilien-Pavillon für die New Yorker Weltausstellung von 1939. Am bekanntesten wurde er als Städteplaner für Brasília, der neuen Hauptstadt, 1960 von Präsident Juscelino Kubitschek (1902-1976) eingeweiht. Le Corbusier (1887-1965) fungierte beim Bau der neuen Hauptstadt als Berater und stand mit Lúcio Costa in einem regen Briefwechsel, der nun zum ersten Mal im Original und in portugiesischer Übersetzung vorliegt.

Abb. 2: Lúcio Costa.

Der Austausch in französischer Sprache beginnt im Jahr 1936 mit einer Einladung Lúcio Costas an Le Corbusier, sich am Projekt für das neue Erziehungsministerium in Rio de Janeiro zu beteiligen und wird mit kurzen Unterbrechungen bis einen Monat vor Le Corbusiers Tod am 27. August 1965 fortgesetzt, als sich in Brasilien bereits die Militärs an die Macht geputscht hatten. Der reich illustrierte Band ist das Ergebnis minuziöser Recherchen in der Casa de Lúcio Costa und der Fondation Le Corbusier (Paris). Die anastatische Reproduktion der französischen Originale und die portugiesischen Übersetzungen erlauben eine genaue Rekonstruktion des Briefwechsels, ergänzt durch Skizzen, Zeichnungen, Postkarten und Entwürfe. Der Vorderdeckel ist nicht mit dem Buchblock verleimt – die Bünde sind sichtbar, aber dafür mit dem Rückdeckel verbunden, was beim Aufklappen einen speziellen Effekt ergibt.

Die Idee, die Hauptstadt von der Küste ins Landesinnere zu verlegen, wurde in der republikanischen Verfassung von 1891 festgeschrieben, jedoch erst im 20. Jahrhundert realisiert. Zu den Visionären dieses neuen Zentrums gehört Johannes Bosco, der Begründer des Salesianer-Ordens: in einem Traum erschien ihm am 30. August 1883 ein Himmelsbote bei der Überquerung des zentralen Hochlands: An dieser Stelle werde eine Stadt entstehen. Doch diese unvollendete Utopie der Moderne endete jäh mit dem Putsch vom 1. April 1964 (2).

«Seit der Umgestaltung von Tenochtitlán, unmittelbar nach seiner Zerstörung durch Hernán Cortés (1521) bis zur Einweihung (1960) des märchenhaftesten Architektur-Traums der Moderne, dessen Amerika fähig war – Brasília von Lúcio Costa und Oscar Niemeyer – war die lateinamerikanische Stadt vor allem ein Produkt des Intellekts, in dem Urbanisation gleichbedeutend war mit der Vorstellung einer neuen Ordnung, die in der Neuen Welt den einzigen Ort fand, wo sie sich verwirklichen konnte» (3). Mit diesen Worten beginnt Ángel Rama sein berühmtes Essay über The Lettered City, das in der Beschreibung von Brasília gipfelt. Die Korrespondenz zwischen Lúcio Costa und Le Corbusier erlaubt es, die Entstehung dieser Retortenstadt nachzuvollziehen, eines Traums der Moderne aus Europa, der auf der anderen Seite des Atlantiks verwirklicht wurde.

Lucio Costa - Le Corbusier : correspondência / Julieta Sobral e Claudia Pinheiro (orgs.). Rio de Janeiro: Bem-Te-Vi, 2024.

(1) Le Corbusier: «À mes amis du Brésil » in : Lucio Costa - Le Corbusier : correspondência / Julieta Sobral e Claudia Pinheiro (orgs.). Rio de Janeiro : Bem-Te-Vi, 2024, S. 151.

(2) Holston, James. The modernist city: an anthropological critique of Brasília. Chicago: University of Chicago Press, 1989, S. 16.

(3) Rama, Ángel. La ciudad letrada. Santiago de Chile: Tajamar, 2004, S. 35. Cf. Rama, Ángel. The lettered city. transl. John Clarke Chasten. Durham (NH): Duke University Press, 1996.

Albert von Brunn (Zürich)

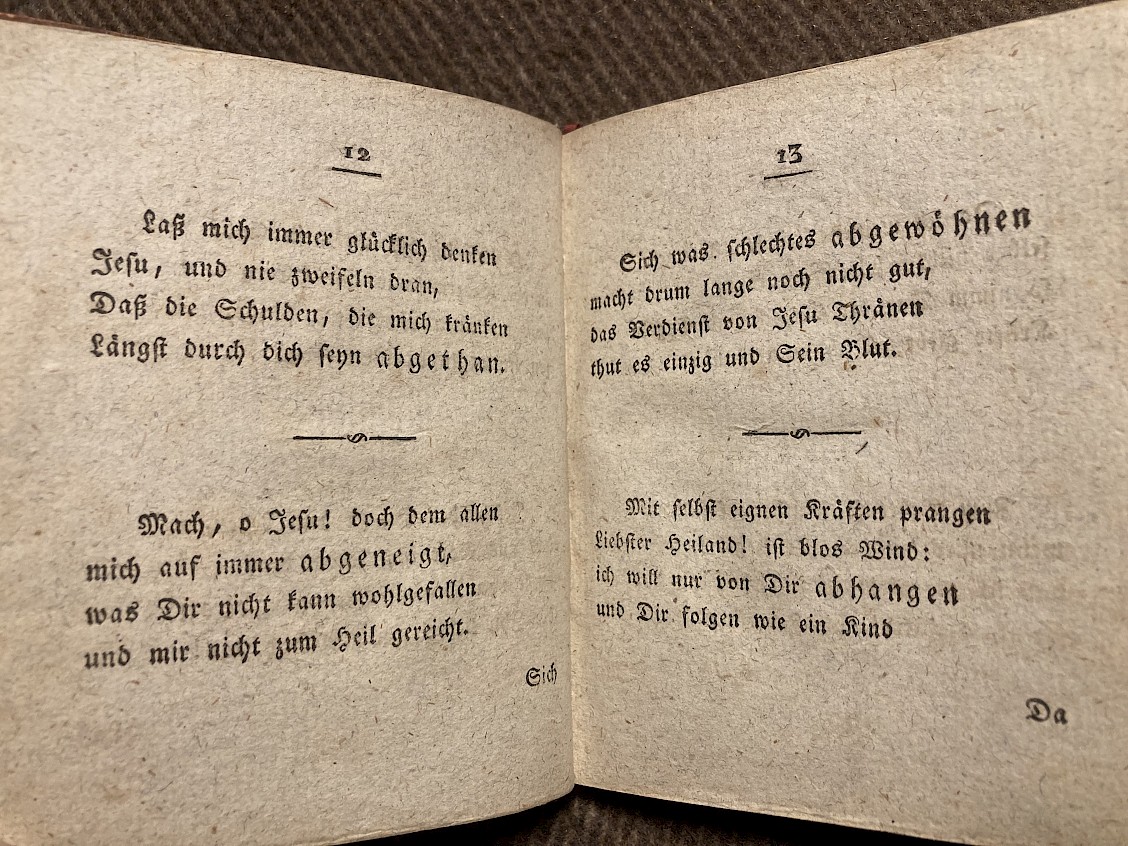

Wenn ein Autorname auch nur – nein: ein Glück, wo er immerhin – auf dem Buchrücken steht, so hat man eine gute Spur. Es handelt sich hier um ein Werklein in Duodez, Rückenhöhe 11 cm. Ein undatierter Besitzeintrag lautet auf Anna Katharina Sulzer. Das maßgefertigte Rückenschild ist trotz nutzungsbedingter Strapazen in wesentlichen Teilen auf uns gekommen. Ins leicht konvexe Schriftfeld gedrängt, steht quer zweizeilig: «Gregors A.B.C», goldgeprägt, der dankbar kurze Name in eng spatiierter Kursive, der dito Titel in Antiqua-Versalien.

Abb. 1.

Unterstützt durch das zwar äußerst dissimulativ bedruckte, dafür hübsch à la Boucher geschmückte Titelblatt (o. O., o. J., o. Dr., Verf. «C. G.») und eine entsprechende Google-Suche landet man, dem Schildchen sei Dank, unschwer beim Herrnhuter Bruder, Komponisten und Schriftsteller Christian Gregor – a very Christian Gregor, indeed –, geboren am 1. Januar 1723 in Dirsdorf [Przerzeczyn-Zdrój] bei Nimptsch [Niemcza], gestorben am 6. November 1801 in Berthelsdorf bei Herrnhut in der Oberlausitz (Wikipedia). Er zog halberwachsen nach Herrnhut, d. i. in die 1727 durch Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf befestigte Sekten-Gemeine, und begann 1742 dort als Organist und Liturg zu wirken.

Abb. 2.

Abb. 3.

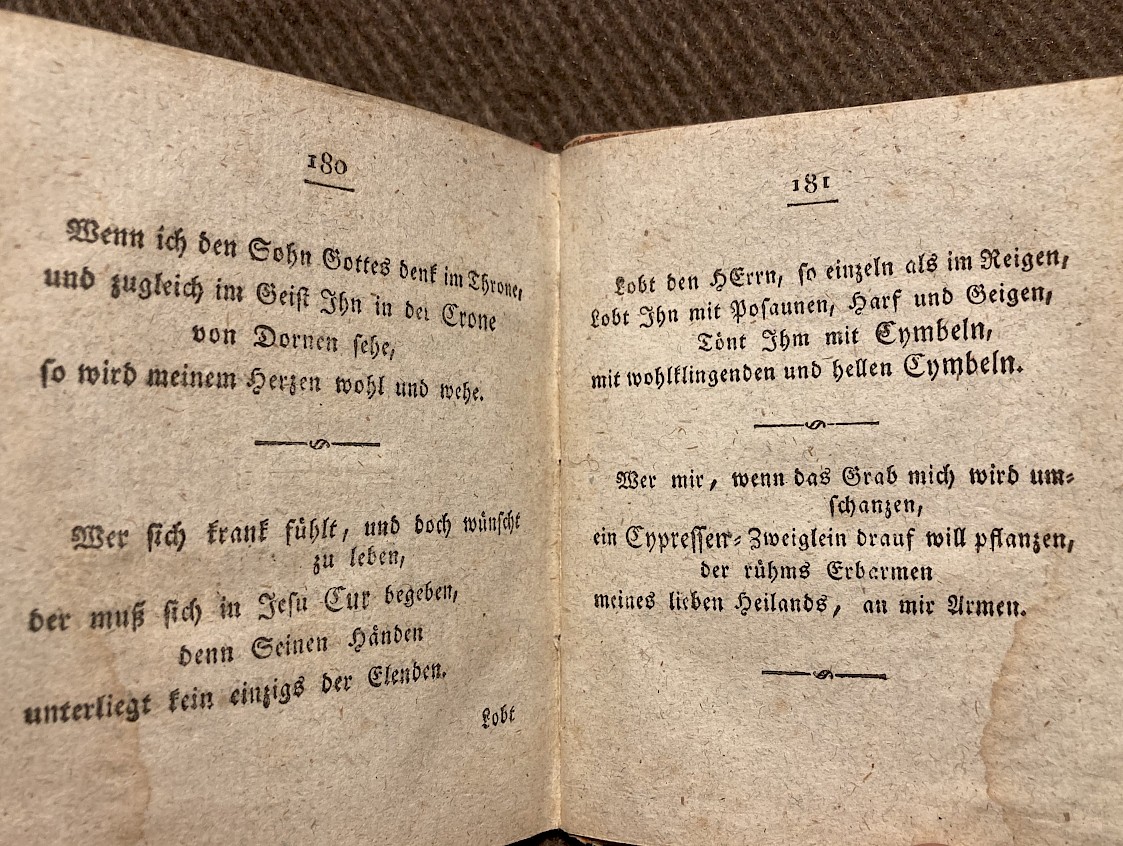

Am ehesten wohl in der Vignette lieblich – ansonsten vor allem ‹erbaulich› –, ist Gregors A. B. C. wirklich ebendies, nicht etwa Alphabet ‹von A bis Z›. Seine Vierzeiler laufen über 181 quasi-quadratisch beschnittene Seiten von «A. B. C.», «A. und O.», «abändern», «Abba» über «abgethan», «abgeneigt», «abgewöhnen» und «abhangen» bis «Crone», «Cur» und hin zuallerletzt zu einem «Cypressen-Zweiglein». Die abecedarisch zählenden Wörter sind um ein Geringes größer und gesperrt gesetzt, dadurch dezent hervorgehoben aus dem Vers-Kontext.

Abb. 4.

Die griffige Vierhebigkeit, die schon im Titel anklingt – ein lieblich A. B. C. in Versen –, zieht sich, konsequent kreuzgereimt, durch den ganzen «A»-Abschnitt. Ab der 106. Seite im Kapitel «B» schreitet Gregor etwas holpriger auf fünf Füßen und in Paarreimen weiter («Wenn jemand mich auf einen Backen schlägt, / um Jesu will’n, aus Feindschaft, die er hegt, / so soll ich ihm den andern auch herhalten; / o daß der Sinn stets in mir möge walten»), um im ungleich kürzeren Schlussteil «C» ab Seite 170 seinen ABC-Helden-Gesang vollends variabel ausklingen zu lassen, gleichsam unter der Kreuzeslast stolpernd, in regellos vier- oder fünfhebigen Metren rund um einen kadenzierenden Zweifüßer als vorletztem Vers jeder Strophe, weiterhin paargereimt (mitunter identisch, wenn etwa zwei sukzedierende Zeilenenden in «Cymbeln» ausbimbeln). Indes leidet auch die Textphysiognomie unter gehäuften Doppelsenkungen («Wer sich krank fühlt, und doch wünscht zu leben») oder sonstwie satzspiegelsprengendem Letternreichtum («Wer mir, wenn das Grab mich wird umschanzen»), kurz: sie krankt an öfter nun umbrochenen Versen bei notgedrungen verringerter Interlineardistanz, – vom Wasserrand gar nicht zu sprechen.

Abb. 5.

Das o. O., o. J., o. Dr. ließe sich, nach dem «C. G.», vielleicht auch noch auflösen. Aber genug aus Herrnhut für diesmal – oder, mit den Kreuzzügen des Philologen zu schließen: «Für Kinder, denen man den Brey fertiger Bissen in den Mund schieben muß, gehören Schriftsteller, die gründlichere Lehrmeister sind, als ein Notenschreiber seyn darf. Kennern und Liebhabern, die selbst Anmerkungen zu machen wissen, fehlt es nicht an der Gabe anderer ihre anzuwenden, und an der Behändigkeit die Ellipses [...] aufzulösen.»

Abb. 6.

Mit bestem Dank an Daniel Thierstein,

A. M. aus B.,

M. A., o. Dr.

Hotel Kleber Post - Die Gruppe 47 in Saulgau - Texte & Resonanzen

Der Titel des Buches ist aus einem Gedicht von Günter Eich: „Dorthin gehen, wo die Parallelen sich schneiden.“ Ein Paradox, denn Parallelen schneiden sich nicht. Erst in der Unendlichkeit und die ist weit weg. Oder ganz nah. In den geistigen Räumen in uns. Hier können wir Menschen begegnen, die zu einer anderen Zeit und an einem anderen Ort gelebt haben. Ein Wort berührt uns, ein Satz lässt uns nicht los, nistet sich ein, wird zur Zikade, wie Osip Mandelstam in seinem Gespräch über Dante schreibt: „Ein Zitat ist keine Abschrift. Ein Zitat ist eine Zikade. Es läßt sich nicht zum Schweigen bringen. Hat es sich erst eingestimmt, hört es nicht mehr auf.“

Die Literatur ist ein riesiger Resonanzraum, hier können wir Menschen begegnen, die in einer anderen Zeit und an einem anderen Ort gelebt haben. Weil wir, wie es Hölderlin formuliert, nicht nur Gespräche führen, sondern ein Gespräch sind. Katrin Seglitz hat 14 Schriftstellerinnen und Schriftsteller gebeten, auf einen Text aus der Gruppe 47 mit einem eigenen Text zu antworten. Ein reichhaltiges, sehr schön gestaltetes Buch ist entstanden. Die Lektüre ist ein Abenteuer. Sie ermöglicht die Wiederentdeckung von Texten der Gruppe 47, aber auch Einsichten in die unterschiedliche Art und Weise, zu ihnen in Resonanz zu gehen: kurz und knapp, ausführlich und verschachtelt, experimentell oder essayistisch.